新华财经上海10月31日电凭借远超传统锂电池的安全性能与能量密度优势,固态电池已明确成为全球新一代电池技术的核心发展方向之一。资本市场对这一赛道的热情近期集中释放。本周,固态电池板块持续强势走高,截至10月31日收盘,板块内14只成份股周涨幅超20%,其中天际股份表现尤为亮眼,斩获2个涨停板,周内累计涨幅高达41%。

这波行情背后,既是国内技术突破与政策扶持形成的双重推力,更折射出中国固态电池企业加速布局全球市场的深层战略逻辑——从半固态电池实现批量出货到全固态技术攻坚取得突破,从东南亚产能基地落地到欧美市场技术合作落地,中国企业正凭借全产业链优势,全力撬动下一代动力电池市场的话语权。

当前全球固态电池行业正处于技术突破与产业化加速的关键交汇期。新能源汽车渗透率持续提升催生的动力电池升级需求、储能行业规模化发展带来的增量空间,以及消费电子等新兴场景的创新需求,共同构成了行业长期增长的底层驱动力。在此背景下,政策引导与市场需求双轮驱动的产业格局已然成型,为行业发展注入稳定动力。

政策支持呈现出高密度、强针对性的特征。2025年以来,八部门将固态电池列为重点攻关方向,提出2027年前培育3-5家全球龙头企业;工信部推动全固态电池标准体系建设;中国汽车工程学会发布的《全固态电池判定方法》团体标准明确“液态物质含量<1%”定义。全球层面,欧盟将固态电池列为关键使能技术,美国通过供应链重构推动本土产能建设,全球主要经济体的战略布局加速了产业成熟进程。

产业数据直观印证了行业的高速成长态势。多家券商机构测算显示,2025年全球固态电池需求量将处于17.3GWh至44.2GWh的区间,随着技术成熟度提升和成本下降,到2030年这一规模有望飙升至200GWh至808GWh,产业前景广阔。

技术路线的多元探索为产业化落地奠定了坚实基础。目前全固态电池主要形成硫化物、氧化物、聚合物和卤化物四条技术路线,各路线优势互补。硫化物电解质离子电导率高、界面相容性好,是当前研发热点;氧化物电解质化学稳定性优异,在高电压体系中表现突出;聚合物电解质加工性强,适合柔性器件场景;卤化物电解质则在离子电导率与稳定性平衡上展现潜力。行业普遍预测,2025-2027年将完成主要技术路线的验证与小规模示范应用,2030年前有望实现规模化量产。

不过,需要注意的是,尽管前景广阔,但固态电池行业的发展仍然面临着多重瓶颈制约。其中核心技术突破仍是首要任务,固态电池电解质的离子电导率、机械性能、界面接触及化学稳定性等关键指标仍需提升,电极-电解质界面问题、锂枝晶问题、各技术路线的性能瓶颈等核心问题尚未彻底解决。部分技术路线还存在湿度敏感性强、机械强度不足、充放电后容量衰减率高等现实问题,电池循环寿命与实际应用需求仍有差距。

成本与规模化生产构成另一重制约。生产端,固态电池生产工艺远比传统锂电池复杂,现阶段生产效率偏低,良率控制难度较大;材料端,硫化锂、高纯度氧化物等核心材料制备工艺复杂,成本居高不下;产业链端,上下游在材料适配、生产设备标准化及测试评价规范等方面尚未形成统一标准,规模化生产体系仍在构建中,规模效应难以释放进一步推高了单位成本。

国际竞争与供应链风险同样不容忽视。日韩企业在固态电池领域布局较早,丰田、松下、三井金属等企业在专利技术和产业化进程中处于领先地位,构建了严密的核心技术壁垒;欧美企业则凭借资本优势加速布局,美国以初创企业为主体聚焦技术创新,欧洲企业多与美企合作抢占市场。供应链方面,锂、硅、钴等固态电池关键原材料的开采和加工高度依赖少数国家,地缘政治变化可能对供应链稳定性构成挑战。

但尽管如此,放眼全球,中国企业仍然具备独特优势——全球范围内,中国参与主体最为多元,涵盖宁德时代、赣锋锂电、辉能科技、远景动力等电池企业,以及多家整车企业,形成“车企+电池厂”协同研发的产业生态;日本凭借技术积累在核心材料领域保持优势;美国以初创企业为主力,欧洲则通过跨国合作加速追赶,韩国参与度相对较低。

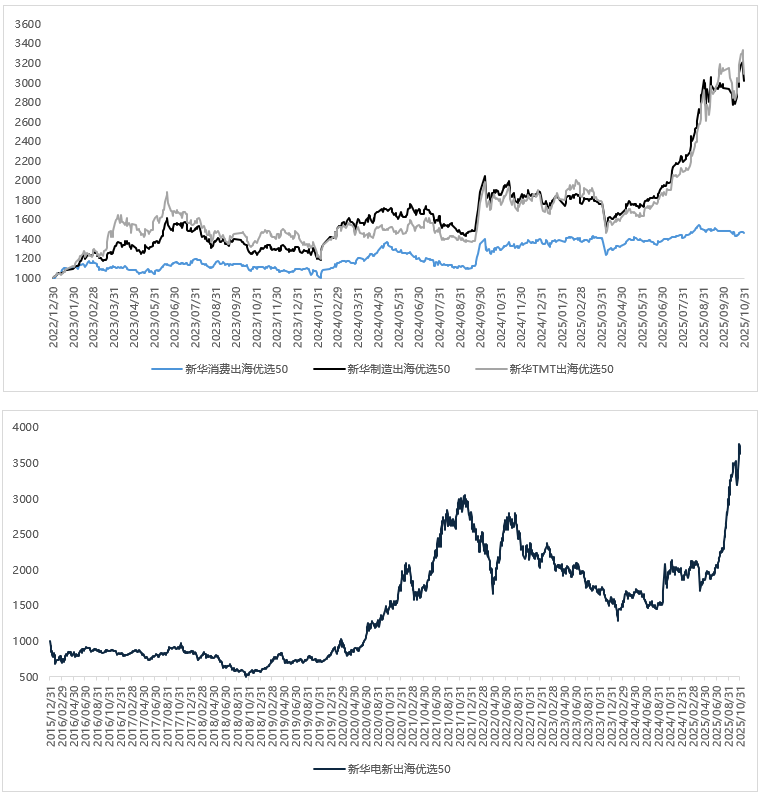

值得一提的是,新华出海电新指数成份股天华新能,作为固态电池材料领域的技术先行者,该公司本周股价上涨19.06%,市场关注度显著提升。据介绍,公司核心产品硫化物固态电解质关键原料硫化锂已送样头部电池企业并获得良好反馈,富锂锰基、尖晶石镍锰酸锂等正极材料已完成多家客户送样并实现部分销售,标志着国内固态电池材料环节逐渐进入商业化放量的关键阶段。

本周,新华出海电新指数续创新高,年内收益已达85%。周内,固态电池技术突破持续推动产业链热度;多地调整风电、光伏电站开发方案,大型储能系统需求超预期,供应紧张局面延续。部分指数成份股表现亮眼,阳光电源、天华新能周内涨超15%;盛弘股份、中际联合等个股涨超10%。