推窗见雪山,夜游锦江畔。在成都,优美生态与经济活力交织共融的画卷徐徐展开,一场始于产业园区的能级跃迁,成为其中最富动能的笔触。

2024年10月,成都启动“立园满园”行动,系统推进园区优化、产业集群、科技创新、扩权赋能、尊商重商五大任务,并将生态要素深度植入城市经济发展的基本单元——产业园区。

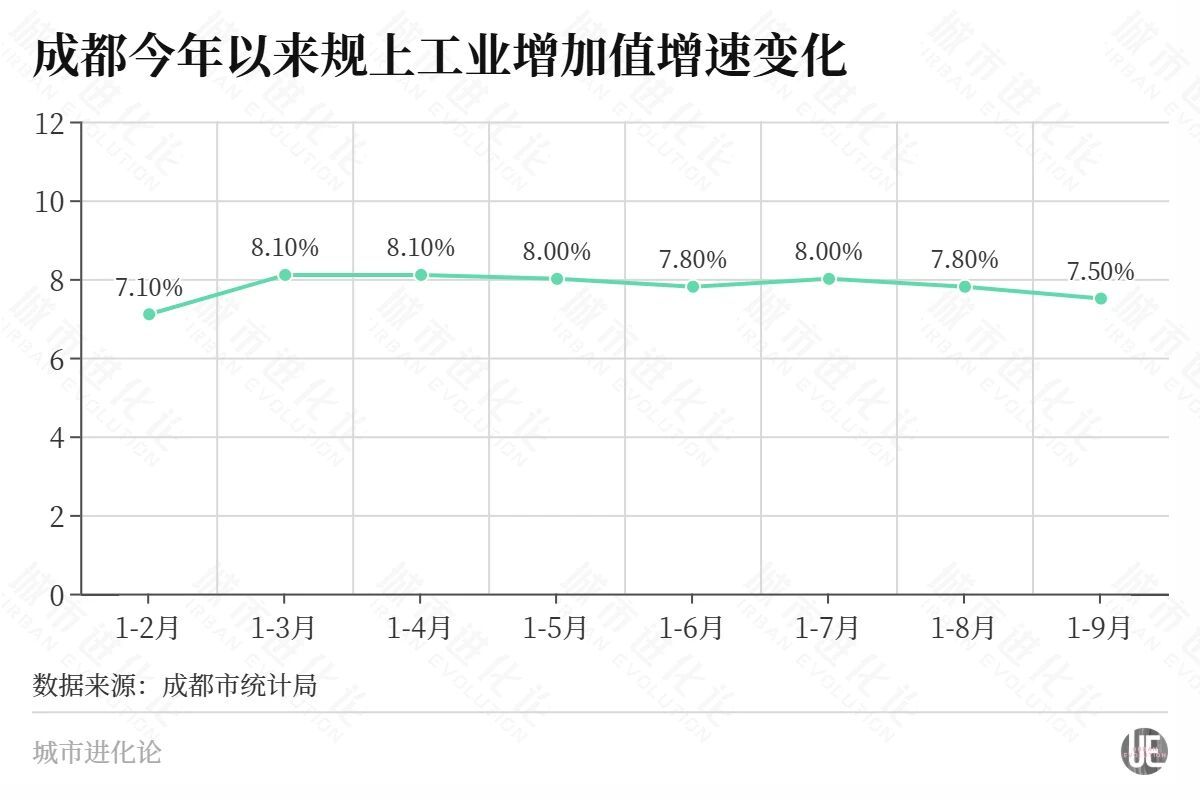

如今,一年过去,园区提质增效的成果已转化为实实在在的发展数据:今年1-9月,成都规上工业增加值同比增长7.5%,工业投资增速达18%,两项关键指标均大幅领先全国,展现出强劲的产业韧性与增长动能。

在此过程中,高质量项目的支撑效应持续释放,环保角色发生了根本性转变——从准入的“高门槛”跃升为发展的“强引擎”。过去一年,“成都生态优园惠企会客厅”作为核心载体,已累计服务企业1.6万余家,协调解决环保诉求1400余个,切实将“生态赋能营商”从理念转化为实践,成为驱动成都高质量发展的核心驱动力之一。

贯通以效率赋能优化服务全链,实现项目落地“零延误”

“从立项备案、环保审批到建设投产,只有不到一年时间,真是压力巨大。”作为京东方、华星光电等产业链巨头的关键供应商,一企业高端电子材料研发制造项目一度被“卡住了脖子”——明年初投产的计划迫在眉睫,但项目环评却因园区总体规划环评尚在审查而无法推进,订单的交付岌岌可危。

转机来自一场“抢时间”的主动服务。成都市与彭州市两级生态环境部门联合园区管委会提前介入,开创“陪项目跑”的新模式:在规划环评尚未审查完成前就开展预审服务,协调解决枯水期地下水检测、原料代码等难题,在园区规划环评审查意见出具后立即进入正式审批程序,硬生生帮企业“抢”回了超过两个月的宝贵时间。

这场与时间的赛跑,不仅解了企业之困,更跑出了成都项目建设服务的响应速度。

在过去一年多的时间里,这样的“速度与温度”正在成都各大产业园区持续上演。随着“进解优促”工作和“立园满园”行动的深入推进,成都市生态环境局推动生态环境保护工作全面融入高质量发展大局——以“环保35条”为纲领,以“五个服务”为导向,构建起一套以高水平保护支撑高质量发展的新机制。

从服务精准定位特色发展,到推动产业圈链融合集群发展;从助力园区优化提质,到帮助企业降本增效;从保障项目高效审批,到促进项目多投快建——“五个服务”如同五条清晰的路径,为“立园满园”行动注入精准的政策动能。

这场政企之间的“双向奔赴”,正在结出实实在在的硕果。今年1-8月,全市引进重大产业化项目573个,同比增长93.58%,协议总投资5115.8亿元,同比增长23.06%。这也有效支撑全市前三季度工业投资增长18%,为全市经济发展注入强劲动力。

特别是全市外商直接投资(FDI)10.24亿美元,规模居中西部城市第一,增速高于全国、全省平均水平。其中,制造业吸引外资1.87亿美元,同比增长42.97%,增速表现亮眼。

这些数字的背后,是“立园满园”行动带来的系统性变革。生态环境、经信、投促等部门协同发力,从项目备案、环保审批到项目建设,提供全链条、全周期的服务保障,让项目落地的“成都速度”一次次被刷新。

成都生态优园惠企会客厅

尤其值得一提的是,成都市生态环境局创新推出“受理即批复”审批模式,将环评承诺制效能发挥到极致——符合条件的报告表项目可实现“当天提交、当天受理、当天批复”,真正实现了项目审批的“即时响应”,为项目早开工、早投产按下“加速键”。

成效立竿见影。政策实施以来,已有87个适用环评告知承诺制的项目以“极速”取得批复,大幅节约了企业的时间与资金成本,成为成都服务升级的一个缩影。

重构以要素赋能创新配置模式,打开产业升级“新格局”

“园区一家企业突发火灾,厂区损毁严重,但企业手里还压着大量订单,必须尽快复产。”成都市某区生态环境局法规与审批科相关负责人回忆道,“当时企业找来的环评单位预估,仅编制报告就要1到2个月,要是不能及时复产,可能面临巨额违约赔偿。”

“我们直接介入指导环评编制,并与园区管委会和应急管理局等相关部门密切配合,大概只用10个工作日就帮助企业办完包括环评编制、审批在内的所有环保手续”。他说。

这场高效的跨部门协同,不仅解了企业的燃眉之急,更折射出成都产业服务模式的深层变革。一个项目的全生命周期——从前期洽谈、立项审批,到建设运营,乃至可能的退出或转型,无一不需要生态环境、投促、经信、住建、规自、消防等众多部门的协同配合。

如今,这些过去分散的服务资源正加速向产业园区集聚,推动服务模式从“碎片化”向“集成化”演进。过去一年来,在“进解优促”与“立园满园”行动的引领下,成都着力打破传统部门壁垒,推动各类服务资源与要素向园区集中配置,通过系统性降低“制度性交易成本”,重塑城市发展的核心竞争力。

成都新材料产业功能区

作为其中关键一环,生态环境要素已不再是被动审核的“终点站”,而是主动融入项目“招引-建设-投产”的全过程。正如前述园区环保工作服务站负责人所言,生态环境部门的角色正在前置——“我们常常与投促部门组成联合小组,远赴深圳、广州等地走访企业,在项目洽谈意向阶段即提前介入,清晰传递环保准入要求与发展空间,让企业在投资决策之初就吃下‘定心丸’。”

这一创新服务模式,在推动生态优势突出的八县(市)向“八小龙”跃升的过程中成效显著。成都市生态环境局专门出台《深化“五个服务”助推县市新城高质量发展工作措施》,以21条务实举措,精准破解新城发展的生态要素瓶颈。

一项备受关注的破冰之举,是两座县(市)新城之间达成的大气污染物总量指标置换协议——以10吨氮氧化物指标置换15吨挥发性有机物指标。此举开创了非成都在建项目大气污染物跨区置换的先例,为两地重点产业项目扫清了关键的要素障碍。

成都市生态环境局优园惠企服务活动

对于新上项目而言,污染物排放总量指标与土地、能源等要素一样,是刚性的准入条件。指标一旦不足,再优质的项目也可能被“卡住脖子”。

一方面,生态环境部门通过跟踪评估和动态更新县市新城生态环境分区管控,优化产业园区规划环评,给县市新城产业发展预留充足“生长空间”。同时,又支持化工、新能源电池、生物制造等重点特色园区提质发展,以“智慧大脑”支撑污染源动态排放、精准溯源。

厚植以生态营商优化发展环境,筑牢区域竞争“软实力”

在当前城市竞争格局中,发展逻辑已发生深刻转变——从过去拼政策、拼资源,全面转向拼环境、拼服务、拼生态。越来越多城市认识到,服务能力比招商政策更具持久吸引力,园区发展既要注重“招商”,更要深耕“营商”。

成都新材料产业功能区

在这一背景下,成都持续聚焦市场化、法治化、国际化一流营商环境建设,精心打造“有需必应、无事不扰”的服务品牌,成效日益显现。过去一年来,成都通过线下“三进”、线上“三听”的方式,分层累计走访服务企业14.54万户,收集诉求3.96万件、解决诉求3.93万件,办结率达99.24%,构建起高效的问题响应闭环。

这套服务体系有效帮助企业减轻负担、专注发展,为经济持续健康发展注入了强劲动能。10月27日,成都市统计局正式公布“三季报”,前三季度全市实现GDP18226.9亿元,同比增长5.8%,分别高于全国、全省0.6、0.3个百分点。

其中,规模以上工业增加值同比增长7.5%,主要工业产品中新能源汽车、智能手表、锂离子电池产量分别增长238.0%、54.4%、38.9%。

持续优化的营商环境,如同丰沃的土壤,为企业经营与项目落地提供了坚实基础,支撑着成都经济在高质量发展轨道上“跳起摸高”。这背后,是一场深刻的系统性变革:生态环境、投促、经信等部门推动服务全面“下沉”,实现“园区事园区办、企业办事不出园”,既悉心培育“树木”,更着力营造“森林”。

“生态环境部门不仅是监管部门,也是经济部门、服务部门”,一系列小切口、大成效的微改革,打造出“成都生态优园惠企会客厅”的营商环境品牌,推动生态优势加速转化为发展优势。

就像天府新区正在试点的豁免“工业上楼”项目环评改革举措,就大大降低了企业的落地成本。“已指导某基地园区对12栋工业楼宇开展整体环评,同一类型单个小微企业项目入驻不再办理环评,实现政府买单、企业免单的高效准入模式,预期可为入驻企业节省成本共200万—400万元。”

成都新材料创新中心

今年以来,成都市两次动态调整《成都市生态环境监督执法正面清单企业名单》,调整频率从以前的一年一次升至一年两次,正面清单企业数量由去年的200余家提升到1899家,原则上对正面清单企业以非现场执法为主,实现对守法诚信企业的“无事不扰”。与此同时,执法方式也更注重包容审慎:今年以来,全市已实施从轻、减轻处罚98件,不予处罚246件。

这种“放大尺、缩范围、提温度”的执法实践,是成都深化柔性执法的生动体现。去年以来,成都生态环境部门持续探索包容审慎监管与柔性执法新模式,在提升执法效能的同时,更注重传递服务温度。对初次违法、情节轻微、危害较小的行为,依法适用“轻微不罚”“首违免罚”,既有效减轻了企业负担,更引导市场主体将守法经营内化为自觉行动。

以成都某汽车服务有限公司为例,该公司因未建立危险废物管理台账被查出,鉴于其属于初次违法、未造成实际环境危害且已及时完成整改,生态环境部门依法作出“不予行政处罚”决定,转而对其进行严肃的普法教育,引导企业将环保要求内化为日常管理规范。

这种种迹象都显示,成都的营商环境正在经历一场系统性的深度升级。从单个项目的加速落地到产业集群的能级跃升,成都以“立园满园”行动为支点,持续破解环境质量改善与经济发展的协同难题,在全国城市竞争的赛道上,正以生态赋能的独特路径,不断夯实产业优势、服务优势与环境优势,将绿色动能转化为城市核心竞争力的硬核支撑,为现代化城市高质量发展书写出极具示范价值的“成都答卷”。