9月,超强台风“桦加沙”正面袭击南海,中国海油“海洋石油116”浮式生产储存卸货装置(FPSO)面临前所未有的水下检测难度。

危急之时,一个仅行李箱大小的水下机器人轻盈一跃,顺利完成了覆盖从船体到系泊锚链结构的全方位巡检作业,实现位置信息、图像等关键数据的实时回传。

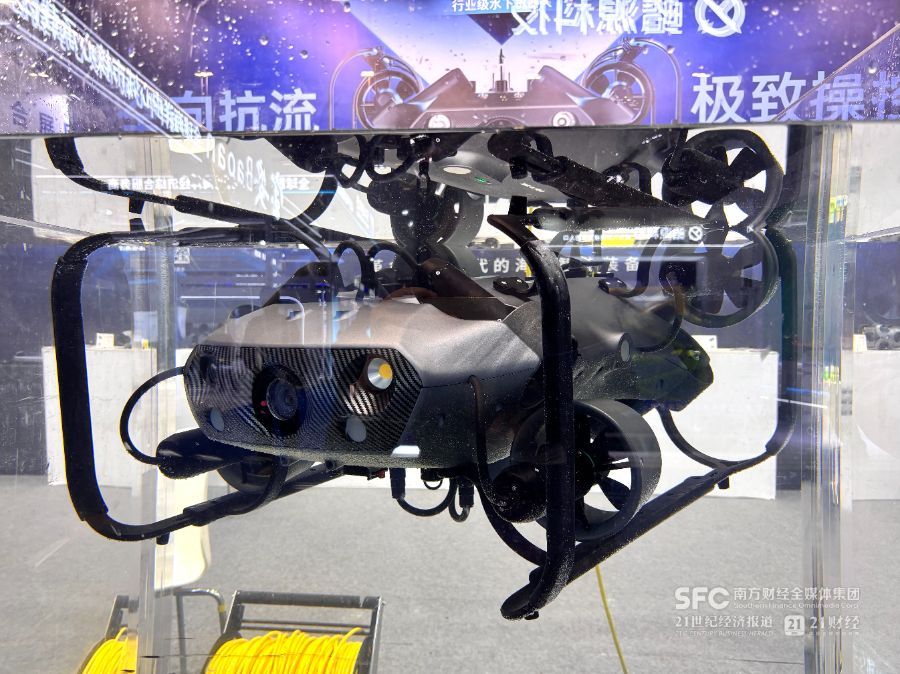

在2025中国海洋经济博览会(简称“海博会”)现场,21世纪经济报道记者见到了这台不到30公斤的水下机器人——鳍源科技FIFISH X1。

“我们做到了硬件功能、AI算法等核心技术的小型化一体化集成,实现100%国产自研,已是行业级水下机器人出海市占率最高的企业。”鳍源科技市场部负责人冯健凡说。

从深海探测到海洋装备制造,从海洋信息到海洋生物制药,以“小而精”“小而强”撬动海洋“大市场”的企业在深圳并不少见。2024年,深圳市海洋生产总值达5409亿元、占GDP比重14.7%,集聚11万家涉海市场主体,涉海企业发明专利超8.2万项,其中水下机器人专利数量居全国城市第一。

究其原因,深圳长期积累的电子信息、智能硬件产业链优势正在深海“复现”。

多家企业负责人告诉记者,虽涉海产品有技术细节上的差异,但产品设计逻辑与工程师人才的能力要求都有相通之处。创新驱动,将是深圳经略海洋的最鲜明优势。

(FIFISH X1下水作业。图源:鳍源科技)

深圳“智造”潜向深海

“不出深圳,就能造出一台完整的无人机。”业内广为流传的这句话,背后是集聚1900余家无人机企业、年产值突破900亿元的强大产业链。

如今,这句话有了一个全新版本:不出深圳,就能造出一台完整的水下无人机。

其背后,是又一个万亿级新兴市场。

“从海洋工程检测、水域应急救援、水利水电,到深海渔业养殖、科学环保等领域,水下机器人的市场需求非常广泛。”深圳潜行创新科技有限公司副总裁张莹说。该公司自2016年切入水下无人机赛道,已生产制造出8代产品,获近400项知识产权专利,产品覆盖百余个国家和地区。

海博会上,潜行创新重点展出了全球首款智能全向抗流水下机器人“潜鲛X100”。在复杂多变的水下环境中,“潜鲛X100”可智能感知水流方向与速度,智能调用机身最大抗流方向,在水下电子云台与悬停传感器(DVL)配合生效时,抵抗来自各方向的水流,实现稳定水下作业。

(潜行创新水下机器人。摄/陈思琦)

张莹告诉21世纪经济报道记者,深圳的无人机、电子信息和智能硬件产业链优势正在重新定义水下机器人,“不仅有些技术可以共用,随着出货量不断加大,我们还能不断根据市场反馈迭代、改造水下机器人产品,助力深圳形成更完善的水下产业链。”

鳍源科技FIFISH X1同样以“稳定性”为核心亮点。冯健凡介绍道,此前海上能源平台设施的水下检测大多依赖传统框架式缆控机器人(ROV),存在操控难度高、设备与运输成本高、抗流能力不足等痛点,特别在台风逼近前,海况条件更加复杂多变,传统设备作业的安全风险较大。而FIFISH X1采用轻量化设计,体积仅一个行李箱大小,2-3人即可操作,使整体作业效率提升10倍。

更重要的是,FIFISH X1的流线型设计,配合大功率电机矩阵与自研双Q-DVL声呐模块组合,经AI智能算法加持,可实现约2m/s的全向自适应抗流悬停。“无论遇到哪个方向的水流,机器人都能保证足够平稳,实现全方位巡检并将位置信息、图像等关键数据实时回传。”冯健凡说。

潜行创新、鳍源科技瞄准的是传统水下作业机器人“大、贵、笨、重”痛点。21世纪经济报道记者进一步走访发现,在海洋环境监测、海洋信息技术、海洋生物制药等细分领域,深圳亦跑出不少“小而精”的企业,靠前沿技术产品直击需求痛点、抢占细分市场份额。

如在渔业领域,若养殖不当,鱼体可能存在氧氟沙星、诺氟沙星等药物残留,此前以活体检测为主。“这款复合光谱农兽残传感器直接检测水体,实现连续、实时、定点分析。如果水体农兽残超标,水中鱼类肯定也超标,我们可以从源头上控制。”深圳市朗诚科技股份有限公司总裁助理刘昌伟说。

(复合光谱农兽残传感器。摄/陈思琦)

朗诚科技是一家国家专精特新“小巨人”企业,专攻海洋核心传感器的国产化自主研发,已推出波浪传感器、溢油监测传感器、复合光谱水质传感器等产品。刘昌伟告诉记者,大湾区的智能传感上游供应链完善,降低了企业研发与运输、沟通成本,“产品的整体成本至少降低50%,更具性价比。”

科技产品的市场竞争力,很大程度上也由人才定义,“大厂”人才溢出同样是深圳的独特优势。据悉,鳍源科技核心团队来自华为、微软、大疆、富士康等;朗诚科技团队也集结了机械、电子、光学、通信、化学、软件等多个交叉学科背景的研发人员。

数据显示,深圳海洋生产总值已突破5000亿元,集聚11万家涉海市场主体、6000多家“四上”涉海企业,培育高新技术涉海企业超2500家,去年深圳涉海企业发明专利增至8万多项。

协同跨越“达尔文死海”

长期以来,新兴产业存在“达尔文死海”困境,应用场景创新和开放不足,将制约技术的验证、优化与最终市场化。

今年8月,深圳发布了一批“AI+海洋”行业应用场景,涵盖海洋业务、海洋产业、海洋公共服务三大类共60项。这其中,海洋龙头企业起到引领作用,招商局、中集、中海油、深圳港等纷纷开放场景库,带动形成一个大中小企业联动的“生态圈”。

例如,超强台风“桦加沙”来袭时,中海油采用鳍源科技FIFISH X1完成了“海洋石油116”FPSO紧急而复杂的水下检测作业;深圳港集团联合前海粤十机器人开发“冷库智能无人叉车”,通过优化叉车行驶路径与货物叉放精准度,减少冷库开门次数和时长,提升冷库货物管理水平。

南方科技大学、深圳海洋大学(筹)、中国科学院深圳先进技术研究院等高校院所也参与其中,以企业孵化、组建创新联合体等方式协同跨越“达尔文死海”。

记者在海博会现场发现,深圳先进院与深圳市趣方科技有限公司共建了“海洋原位智能观测创新联合体”。团队研制的浮游生物原位成像监测仪(IPP)如同一台水下生态显微镜,目前已部署在大亚湾大鹏澳海域等,可实现真彩色原位成像、AI智能识别、长时序监测等功能。

“大多数涉海民营企业的产品走‘小而精’路线,科学家团队可为其赋能。例如一款水下摄像机,可能功能仅限于拍摄鱼类图像,而我们可以给图像建模、用AI分析出鱼类的健康和生长情况,在海洋牧场领域就有更大的应用前景和价值。”深圳先进院高级工程师祝铭谈到。

深圳的先进制造与市场化优势还引来外部高校院所“落子”。当前,中国海洋大学已在深圳落地中国海大深圳研究院、中水海大联合研究中心等。据相关负责人介绍,研究院以海洋生物资源、海洋电子信息、海洋工程技术、海洋生态环境等为重点方向,将在深圳开展科学研究、技术创新、产品研发与成果转化。

深圳还着力探索科考范式创新,联合中国大洋协会、南方科技大学海洋高等研究院等推出“深蓝梦想2035”环球海洋科考,人工智能、先进装备、新材料、导航通信等前沿技术都有机会乘着科考船“入海”接受考验。

今年7月,“深蓝智能i³航次”暨“深蓝梦想2035”环球科考试验航次从珠海起航,赴南海执行科考任务。航次依托“向阳红10”号科考船,首次实现“空-海-潜”三位一体无人集群试验,集中检验了十余套国产设备——航磁无人机、智能海水取样无人机、无人潜器及无人船等的海上协同作业能力与数据采集性能。

(“向阳红10”号科考船上的无人机产品。摄/陈思琦)

“深圳已建成86个涉海创新平台,其中5个为国家级平台、27个为省级平台,联动11万家涉海主体,有望形成海洋领域基础研究—中试验证—产业转化闭环。”综合开发研究院(中国·深圳)前海分院副院长、可持续发展与海洋经济研究所所长胡振宇表示。

从企业技术验证、高校成果转化到应用场景开放,这一海洋科技创新“闭环”正推动更多前沿技术从实验室走向深蓝,孕育更多水下“小龙”。