财联社11月3日讯 在ETF市场越发内卷的今天,一场关于名字的“暗战”正在上演。只是这一次,华安基金的出牌方式显得格外特别。

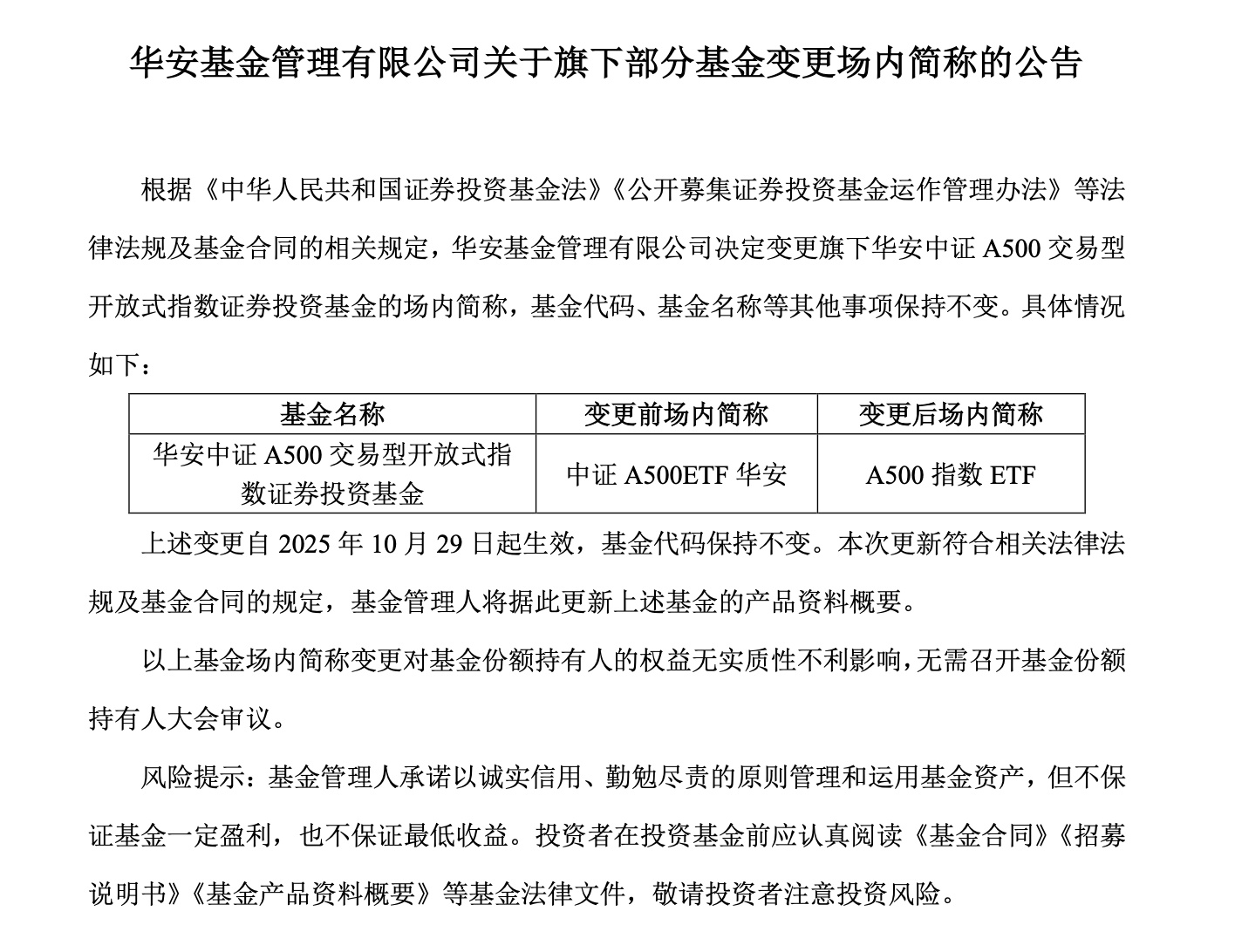

事出一则简短的基金公告:华安中证A500ETF的场内简称由“中证A500ETF华安”调整为“A500指数ETF”。这不是一次普通的名称更新,而是一次反向选择。就在同行纷纷将自家管理人名称塞进ETF简称的同时,华安却悄然“去名”。

值得注意的是,华安此次使用的简称“A500指数ETF”,正是嘉实基金曾在今年6月主动放弃的名称。彼时嘉实将“A500指数ETF”更名为“A500ETF嘉实”,以期强化品牌辨识度。短短数月,弃名者与拾名者在同一个名字上完成了交接。

在ETF行业日益重视“命名权”的当下,华安基金这一举动令市场侧目,却也颇具意味。它不仅透露出华安基金对产品属性的重新定位,也让外界重新审视了这场蔓延全市场的ETF命名潮。

ETF“简短时代”结束了吗?

在以前的市场语境中,一个好的ETF简称,意味着简短、直接、抢眼。于是“上证50ETF”、“沪深300ETF”、“中证500ETF”等早期ETF,被视作天然的流量入口。基金公司一度为争夺简洁命名资源不惜“抢跑布局”,哪怕只是多出一个字母,也可能错失市场主动权。

但从近几年开始,ETF数量激增,产品多而繁杂,这一风向便悄然改变。易方达率先在今年1月将旗下ETF名称统一更名,采用“指数+ETF+管理人名称”的格式。例如“中证1000指数ETF”变为“中证1000ETF易方达”,“碳中和50ETF”改为“低碳ETF易方达”。紧随其后,工银瑞信、南方基金、嘉实基金、富国基金、天弘基金等十余家机构纷纷跟进,完成对旗下ETF的名称调整。

业内观点普遍认为,这一轮“连名带姓”的命名改革,本质上是ETF行业品牌化与标准化的一次集中表达。一方面,通过加入管理人名,基金公司希望在同质化激烈的ETF赛道中“脱颖而出”;另一方面,对投资者而言,新命名可以更清晰地指引其理解产品底层逻辑与管理人背景,避免“脸盲”混淆。

这就形成了行业目前的一种主流共识:ETF名字越规范越好,最好一眼就能看懂“投什么”、“谁管”。而在这样一个语境下,华安基金反其道而行之,选择主动撤掉自家冠名,显得突兀,却也充满个性。

有不愿具名的资深业内人士笑称:“别人都在走向‘实名制’,华安却开始‘低调隐身’。”调侃背后,是行业对ETF命名规则的一次集体检视:ETF到底是谁家的?产品本身重要,还是品牌赋能更关键?

是减少干扰,还是削弱品牌?

面对一边倒的“加名”浪潮,华安基金为什么选择“去名”?是偶然中的错位,还是刻意的突围?

过去几年,ETF圈流行一个比喻:“ETF是超市里的瓶装水,谁的标签清楚、好记、品牌强,谁就卖得多。”但问题在于,瓶装水也分农夫山泉和依云,也有不贴标签但味道极好的山泉水。华安基金此次选择更名,某种程度上是对“名字即一切”逻辑的保留意见。与其在标签上堆砌,不如在内容上做减法,让产品信息回归清晰、干净的表达。

其次,这是品牌建设节奏差异的体现。对于易方达、南方、嘉实这样ETF市占率高、产品数量庞大的机构而言,统一命名可以整合品牌力量,是流量管理的自然需求。而对华安而言,ETF布局相对精简,更强调策略型和差异化产品配置。此时淡化冠名,更有助于让投资者聚焦产品本身的投资逻辑,而非公司品牌先行。

不过,行业内也并非没有质疑的声音。一位ETF业务负责人坦言:“现在这个阶段大家都在强化品牌绑定,尤其是渠道销售场景里,冠名能帮投资顾问快速推荐、也有利于APP搜索排序。华安基金这个‘反向走’的操作,在商业效率上不见得是加分项。”还有业内人士表示,“在大家都抢着贴自己标签的环境里,你把名字拿掉,确实显得有些‘逆行’,对品牌建设也许是一次挑战。”

这种“去名”行为,也引发了关于ETF更名本质的讨论:ETF更名是对投资体验的优化,还是一次不必要的复杂化?而如今的ETF命名已进入“内卷”状态,不加公司名怕没辨识度,加了又怕太冗长,简洁与识别性间难两全。如果说冠名是“我要让你记住我”,那么“去名”就是“即便我不说你也知道我”。

在这一生态中,华安基金此次更名选择或许是一次退一步的尝试——与其在千军万马中争夺名字记忆点,不如退回到产品本身,用更纯粹的“指数定位”来构建投资者认知。它也引发了一个值得长期关注的问题:ETF的名字,最终应该服务谁?是为了投资者快速识别,还是为了机构打造品牌护城河,亦或,是在两者之间找到新的平衡点?

华安基金此次给出的答案很简单,也很克制。它没有告诉市场“我是谁”,而是只告诉市场“我是什么”。