今年恰逢气候领域里程碑意义的《巴黎协定》达成十周年。10年来,全球气候治理不断面临新的机遇与挑战。2024年,极端天气给全球造成了超过3000亿美元的经济损失,低收入和气候脆弱国家受到的影响尤其严重。

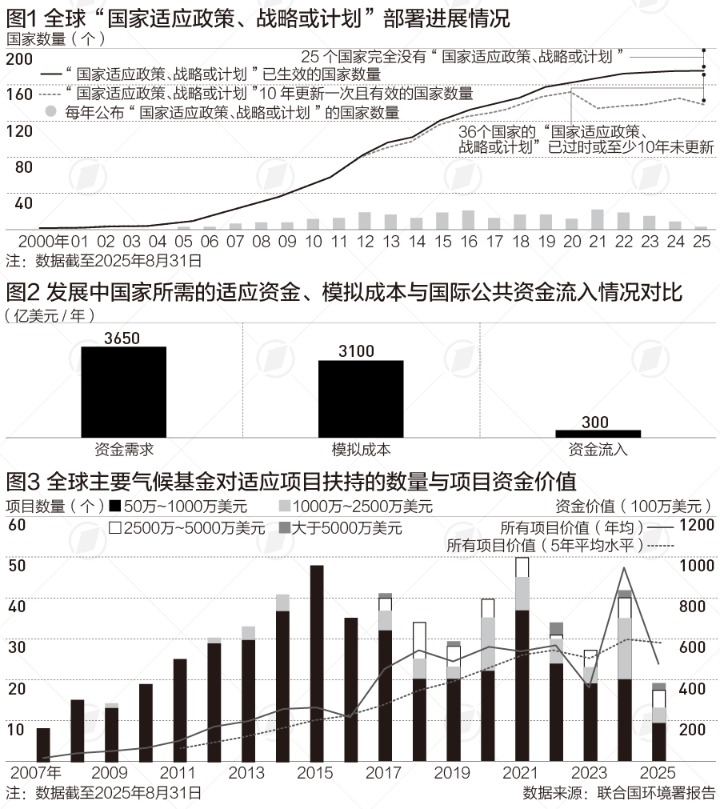

联合国环境规划署(UNEP)近日发布报告《2025年适应差距报告:空转前行》称,在全球气温持续上升和气候影响日益加剧的背景下,虽然各国适应气候变化的计划制订与执行正得到改进,但到2035年,发展中国家每年所需的适应资金将超过3100亿美元,为目前国际公共适应资金流动额的12倍。

适应气候变化,是指通过加强自然生态系统和经济社会系统的风险识别与管理,采取有效调整措施,充分利用有利因素、防范不利因素,从而减轻气候变化产生的不利影响和潜在风险。

11月6日至7日,联合国气候峰会将在巴西北部帕拉州的亚马孙城市贝伦。此次峰会是《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会(COP30)的前序。COP30将于11月10日至21日在贝伦举行。

资金缺口有多大

报告预测,2035年发展中国家每年所需的适应资金为3100亿美元。若根据各国国家自主贡献和国家适应计划中推算的需求进行估算,这一数字将升至3650亿美元。这些金额未计入通货膨胀因素。

然而,2023年流向发展中国家的国际公共适应资金仅为260亿美元,较前一年的280亿美元不升反降。这意味着每年适应资金缺口高达2840亿~3390亿美元——相当于当前资金流的12至14倍。

报告还强调,按照目前趋势,此前“格拉斯哥气候协议”中提出的到2025年将国际公共适应资金从2019年水平翻倍至约400亿美元的目标将难以实现。

10月底,联合国气候变化框架公约(UNFCCC)秘书处发布首份《双年透明度报告与国家温室气体清单综合报告》,这份长达数百页的技术文件,是《巴黎协定》实施阶段最具代表性的“成绩单”,也印证了适应领域面临的失衡现状。

全球气候资金流动情况显示,仅有37个缔约方(发展中国家)提供完整数据,其中2021年总额约53.7亿美元;2022年上升至71.2亿美元,年平均资金量约63.2亿美元,主要通过双边或区域渠道提供,形式以赠款与优惠贷款为主。然而,37个缔约方的气候资金需求总额高达3396亿美元,每年平均实际仅获得60亿美元。

去年的COP29被称为“气候融资COP”,会上达成的气候资金新目标,要求发达国家在2035年前每年为发展中国家提供至少3000亿美元气候资金。同时鼓励各方共同努力,使资金规模增长至每年至少1.3万亿美元。因此,报告呼吁发达国家落实向发展中国家提供气候资金的承诺。

即便如此,这一数额仍不足以填补资金缺口。对于发展中国家而言,在获取气候变化的适应资金方面,缺口缘何如此之大?报告认为,首先,若延续过去十年的通胀至2035年,发展中国家所需的适应资金将从按2023年币值计算的3100亿~3650亿美元/年攀升至4400亿~5200亿美元/年。其次,3000亿美元目标同时涵盖减缓和适应领域,意味着适应行动实际分得的资金将更少。

融资路线图

“气候影响正在加速。然而,适应资金却没有跟上步伐,这使世界上最脆弱的群体面临海平面上升、致命风暴和酷热的威胁。”联合国秘书长古特雷斯在报告发布之际的致辞中表示。

“从巴库到贝伦路线图”是COP29和COP30主席团为实现融资目标所制订的联合计划。路线图提出,到2035年筹集1.3万亿美元资金的目标或将成为关键转折,但必须审慎操作,避免加剧发展中国家脆弱性。赠款、优惠融资及不引起债务的金融工具对于防止债务累积至关重要。

报告认为,该路线图要发挥实效,国际社会必须通过强化减缓和避免适应不当来控制资金缺口,借助新兴的资助方和创新金融工具扩大资金规模,并推动更多金融机构将气候韧性纳入决策考量。

2024年适应基金、全球环境基金和绿色气候基金对新项目的支持额度已增至近9.2亿美元,较2019~2023年间4.94亿美元的五年移动平均值增长86%。但考虑到新出现的财政约束因素,这一增长可能仅是短期峰值,未来发展仍存变数。

报告还显示,目前,全球192个国家中约有172个国家已制定至少一项国家适应政策、战略或计划,仅剩4个国家尚未启动规划工作。然而在这172个国家中,36国的政策文件已过时或至少十年未更新。

同时,各国共报告了1600多项已实施的适应行动,主要涉及生物多样性、农业、水资源和基础设施领域。但仅有少数国家报告了实际成果和影响,而这类数据正是评估行动成效与适当性的关键依据。

环境署执行主任安德森(Inger Andersen)认为,需要在全球范围内推动适应资金增长——包括公共和私营资金来源——同时不增加脆弱国家的债务负担。即便面临财政紧缩和多重优先事项,也必须立即投资适应行动,否则未来每年都将承受更高代价。