近日,南都N视频从中国科学院广州地球化学研究所(下称“广州地化所”)获悉,广州地化所朱建喜研究员团队继续取得重要研究进展:他们在一种名为“乌毛蕨”的蕨类植物体内,不仅发现大量富集的稀土元素,还首次观测到这些稀土在植物组织细胞间“自我组装”,形成了名为一种叫“镧独居石[Monazite-(La)]”的矿物。这是科学家首次在天然植物中发现稀土元素的生物成矿现象,通常这种矿物主要在岩浆或热液活动等地质过程中形成,需要较高的温度环境。

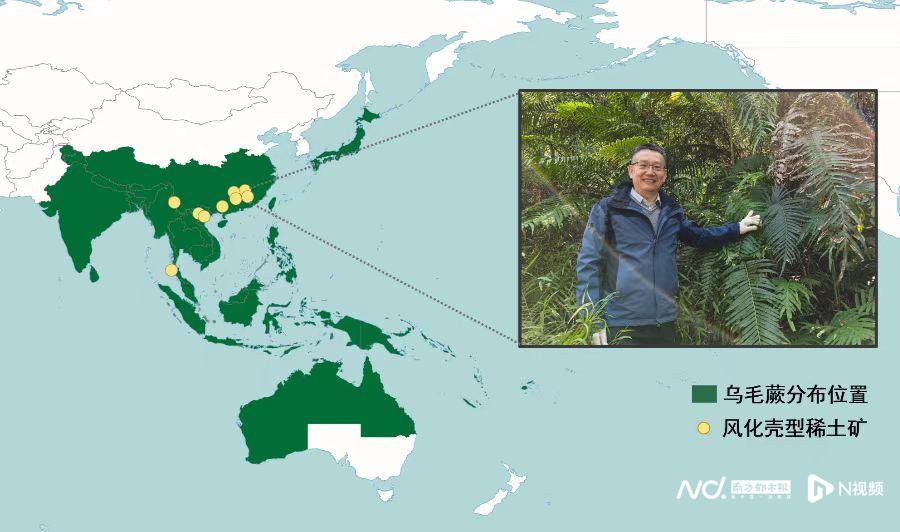

超积累植物乌毛蕨与风化壳型稀土矿的地理分布位置(研究团队供图)

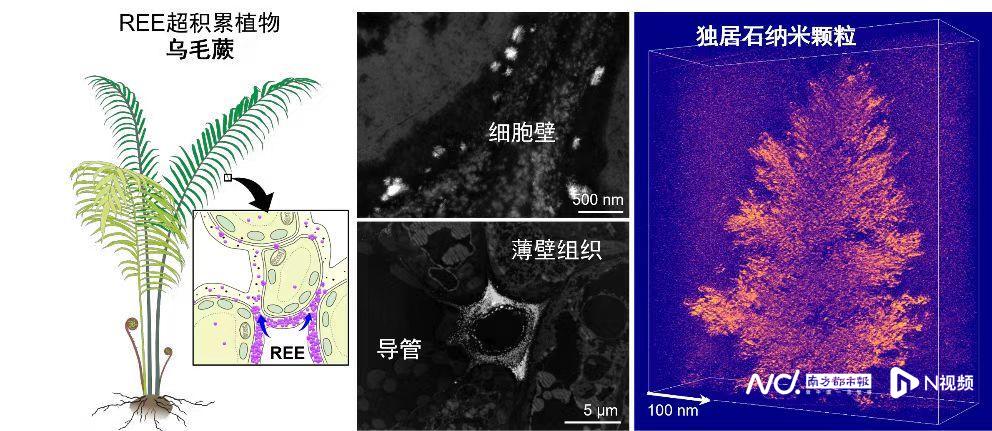

乌毛蕨属于一类特殊的稀土“超积累植物”,仿佛土壤中的“稀土吸尘器”,能高效吸收并浓缩分散在环境中的稀土元素。研究显示,在其叶片的维管束和表皮组织中,从土壤中吸收的稀土元素会以纳米颗粒形式沉淀,并进一步结晶成磷酸盐稀土矿物。这一过程,实际上是一种植物的自我保护机制,就像是植物在体内“打包封存”有毒物质,把可能伤害细胞的稀土离子,稳稳锁进矿物结构中,实现稀土的钝化和自然“解毒”。

稀土元素在乌毛蕨中生物矿化为独居石纳米多晶聚集体(研究团队供图)

独居石是工业上重要的稀土矿石,但天然独居石中常伴生放射性铀、钍元素,给开采与应用带来挑战。而乌毛蕨在自然生长的常温常压条件下所形成的“生物独居石”,纯净、无辐射,展现出极具潜力的绿色提取前景。

据介绍,微生物和动物能在体内“造矿”,比如贝壳及珊瑚中的方解石和文石、动物牙齿和骨骼中的磷灰石。但植物界的“矿物制造能力”却长期被低估——此前已知的仅有少数几种,如方解石和草酸钙石等钙质晶体以及植硅体。这一次在乌毛蕨中发现稀土成矿,不仅刷新了人类对植物矿物机制的认知,也为近千种已知超富集植物的研究打开了新窗口。

该研究成果于11月5日在线发表于国际学术期刊《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology),该工作不仅揭示了植物对稀土的“解毒”与矿化机制,也为未来稀土资源的可持续利用提供了新路径:通过种植乌毛蕨等超积累植物,可在修复污染土壤、恢复稀土尾矿生态的同时,从植物体中回收高价值稀土,真正实现“边修复、边回收”的绿色循环模式。