2025年的双11即将落幕,有人在精打细算中收获满足感,仿佛在一场购物的博弈中赢得了胜利;也有人在结算时惊觉错过了最优惠时段,遗憾如潮水般涌上心头。这个被调侃为“超长待机”的购物节,正站在一个十字路口,经历着一场深刻的身份危机与价值重构。

值此双11即将收官之际,为把脉这场消费狂欢的真实脉搏,每日经济新闻发起《双11收官消费满意度调研》,收获5098份真实答卷。数据显示,“平台少套路,不背刺消费者”以64.2%的压倒性比例成影响双11满意度最关键因素。

而在“反背刺”成为集体共识的双11,京东凭借其在价格、服务、产品三维度的综合优势,获得了超7成消费者的满意度首选,同时被68.67%的消费者评为“体验最稳定、最不容易踩坑”的平台。

这届双11,消费者的“满意点”清晰地指向“确定性和省心体验”“从容感和过程乐趣”两个方向。数据显示,“活动周期长,时间更充裕”(46.1%)成为最高票选项。消费者从过去“守零点、拼手速”的紧张中解放出来,转而享受一种更自主、更轻松的购物节奏。

这种对过程的看重,与另一大满意点——“现货直发,到货更稳定”(43.2%)形成了完美闭环。后者连同“价格直降,不用反复算满减”(43.0%),共同构成了消费者最珍视的“确定性体验”。流程的顺畅感也备受好评,“下单、付款、领券流程更顺”(39.4%)与“售后服务顺畅,退换货省心”(38.3%)成为购前和购后两个维度消费者关注的焦点。

不难看出,双11不再只是平台的营销盛宴,更是消费者用订单为信任投票的一场“探险”。而唯有在价格、服务、产品三个维度拥有扎实内功,才能在这场理性回归的消费变革中赢得信任。这份信任,也是通向未来的唯一通行证。

单纯低价转向综合安心

六成消费者“拒绝被背刺”

双11第十七载,消费者正在经历一场深刻的认知觉醒。

调研数据清晰地揭示了今年双11消费者满意度的决定性因素:“平台少套路,不背刺消费者”以64.2%的压倒性占比,成为消费者最看重的影响要素。这一比例远超“价格真实”(46.5%)、“产品符合需求”(49.9%)等传统因素。

这说明消费者对平台大促的核心诉求已从追求“低价”全面转向渴望“透明”与“真诚”。一个“反套路、反背刺”的理性消费时代正在到来。

调研数据显示,消费者的核心关切已从单纯的“低价”转向综合的“安心”。当被问及消费心态变化时,43.6%的消费者选择“相比价格,更希望买得明白、省心,不在复杂规则里吃亏”,这一比例仅次于45.5%“对价格更敏感”群体。

这种心态转变在购物行为上留下清晰痕迹。29.2%的消费者“更倾向慢慢挑、反复比较,不被‘限时抢’‘爆款’牵着走”,而27.4%的消费者“购物节奏更随意,不再守零点抢购”。

更多消费者希望参与双11不要像参加考试,要研究各种规则、计算最优组合,更像是逛超市,需要什么拿什么,不再被所谓的限时优惠绑架。

这种理性回归在品类选择上表现得尤为明显。在“购买类型”排行上,满足基本生活需求的日用快消(50.5%)和食品生鲜(46.7%)稳居前列,而数码电子(39.9%)和家用电器(25.4%)等高价品类也依然保持稳定需求。与之形成对比的是,在“投入减少”的品类中,奢侈品(11.0%)、服装鞋帽(18.9%)等非必需品类被更多消费者选择。

然而,理想与现实之间存在巨大落差。尽管消费者渴望简单透明的购物体验,但各大平台的营销策略却往往背道而驰。

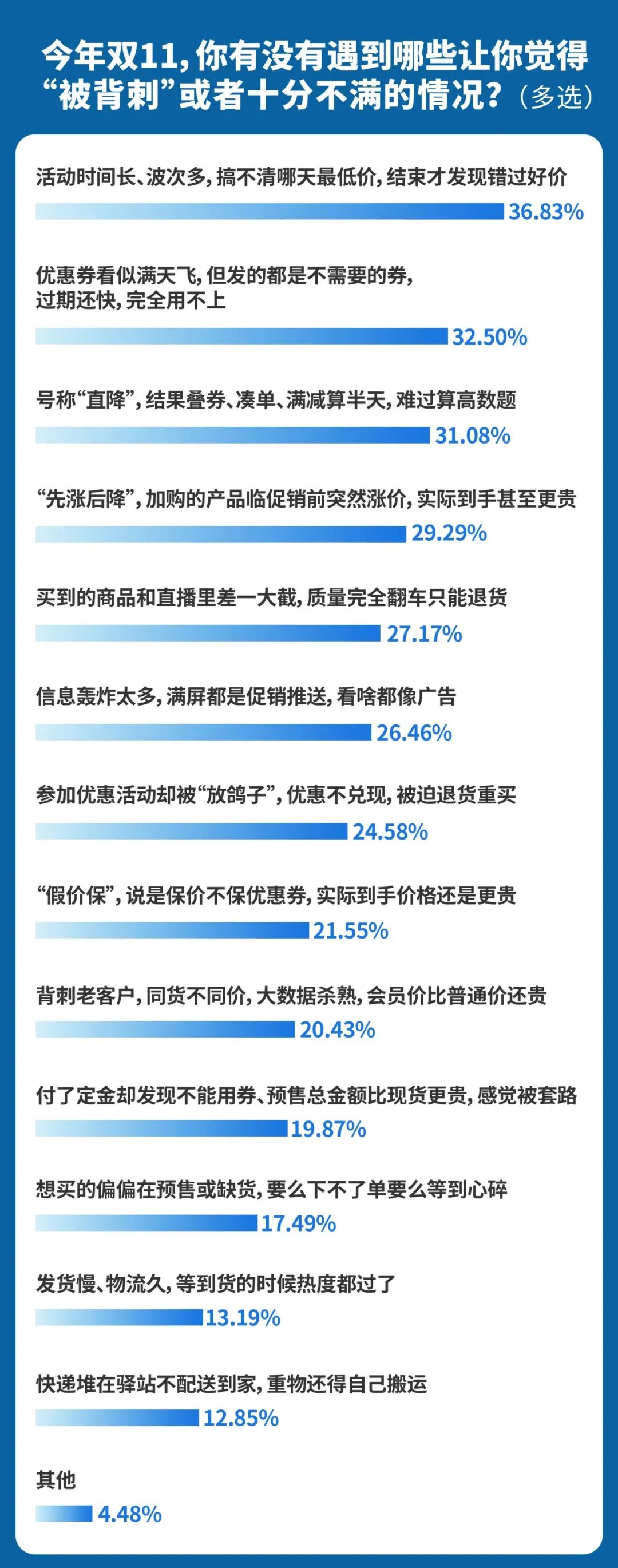

调研数据显示,36.8%的消费者苦于“活动时间长、波次多,搞不清哪天最低价”;32.5%的消费者抱怨“优惠券看似满天飞,但发的都是不需要的券,过期还快,完全用不上”;31.1%的消费者面对“号称‘直降’,结果叠券、凑单、满减算半天,难过算高数题”的复杂规则;还有29.3%的消费者遭遇“先涨后降,加购的产品临促销前突然涨价” 。

价格、服务和产品三维度全面升维

四成消费者在乎平台“真实和可靠”

这届双11,消费者关注的焦点仍是价格、产品、服务三大维度,但每个维度都有了更清晰的变化:当下的消费者已不再是单纯的“低价追求者”,而是进化为更精明、更看重综合成本的“价值敏感者”。他们的核心诉求,共同指向了“透明、可靠、省心”这六个字。

在价格维度,消费者对价格的关注,已超越了“绝对低价”(31.5%),转向对价格形成机制的公平性与透明度的极致追求。他们最在乎的三项——“价格公平,不大数据杀熟”(37.4%)、“优惠有诚意,不靠虚高原价”(37.3%)以及“活动规则透明,结算价清清楚楚”(36.7%)——本质上都是在要求一场“明码实价”的公平交易。同时,“优惠方式简单直接”(36.4%)和“清晰的价保机制”(32.7%)也高票当选。平台需要用透明的规则来展示诚意,用简单的逻辑来兑现诚意。

在产品维度,真实即是王道。在产品选择上,消费者的决策基石是“真实”与“可靠”。“产品品质稳定,正品保障”(40.9%)与“商品信息真实,与展示一致”(40.3%)以超过四成的得票率,成为最不可动摇的底线需求。这恰恰直击了今年双11暴露的“实物与宣传不符”等行业痛点。

在此基础上,消费者进一步追求“质价比”(35.2%)与“正品溯源保障”(34.4%),这表明他们愿意为经过验证的、确定的品质支付合理溢价。丰富的选择(品牌、品类、新品)固然重要,但所有选择必须建立在一张名为“信任”的地基之上。

在服务维度,省心与响应定义体验。服务体验的核心,在于能否为消费者“解决问题”与“节省心力”。调研数据显示,“活动规则透明,优惠说明清楚、不‘绕弯子’”(36.1%)高居首位,“配送速度快、发货及时、物流稳定”(26.5%)位列其后,共同强调了对“省心”的期待;“商品咨询响应及时,客服专业、回答清晰”(26.0%)则凸显了“人的服务”在数字化时代不可替代的价值。

从“下单顺畅”(22.7%)到“售后响应快”(21.9%),再到“退换货流程方便”(20.7%),一条清晰的主线贯穿始终:每一个服务触点,都应以减少用户的时间成本与精力耗费为目标。

不难看出,消费者在三个维度的诉求呈现出高度的内在统一性。他们不是在三个独立的维度上分别提要求,而是在追求一种确定性、可信任的一体化体验。

双11“确定性”购物体验首选平台

近七成用户投给京东

“结合今年和往年双11的购物体验对比,你觉得哪家平台在你心中体验最稳定,最不容易踩坑”时,京东获得了68.7%消费者的选择。

这种信任的建立源于其在价格策略上的透明化努力。在“最让您满意的优惠形式”评选中,“直接降价,如官方直降,价格清晰不用凑单”(37.9%)和“会员专属优惠,如京东PLUS超级补贴”(28.7%)均获得高度认可。消费者最为关心的价格维度比拼上,京东以72.1%的满意度大幅领先,充分证明其“真低价”策略赢得消费者心智。

不过,除了价格外,理性消费心理下更具确定性的选择,往往还有很多综合层面的考量。而一个平台退换货率的高低,是售前售后服务、产品质量好坏以及价格是否稳定的“照妖镜”,最能看出平台给消费者的“确定性”是否足够。

调研数据显示,直播电商已成为退货问题的重灾区。在“退货主要发生在哪类平台”的调查中,短视频/直播平台(如抖音、快手等)占比35.2%。更为触目惊心的是,“在直播间冲动下单了产品,结果发现货不对板不合适”也成为25.4%的消费者今年双11的遗憾之一。

在深入分析今年双11退货原因时,“看直播冲动下单,但实物和展示差太多(颜色、质地、功能都不一样),无法忍受”以及“看直播冲动买了些‘看着很香’的东西,结果到手发现根本用不上”被消费者选择的比例分别为40.4%、43.0%,“促销规则变化太频繁(券失效、价保不含券等),搞得信任感掉线”占比最高为47.3%。

其中,35.2%的消费者认为,短视频/直播平台,下单有多快,退货就有多快,实物一到立刻“梦醒”。在“退货率最低平台”的评选中,京东以69.7%的认可率成为消费者首选。

除了综合体验稳定外,这种差异一定程度上也源于直播电商与综合电商两者完全不同的退货原因结构。综合电商平台的退货更多来自理性决策失误,而非商品质量或描述不符问题,直播电商平台反之。

近6成消费者看重物流履约

规则透明、商品信息与配送服务排名服务维度前三

这届双11,服务不再是交易的附庸,而是决定平台口碑与用户去留的主战场。此外,平台服务优势并非单一环节的突出,而是一个覆盖“购前-购中-购后”全链路的综合体验体系。

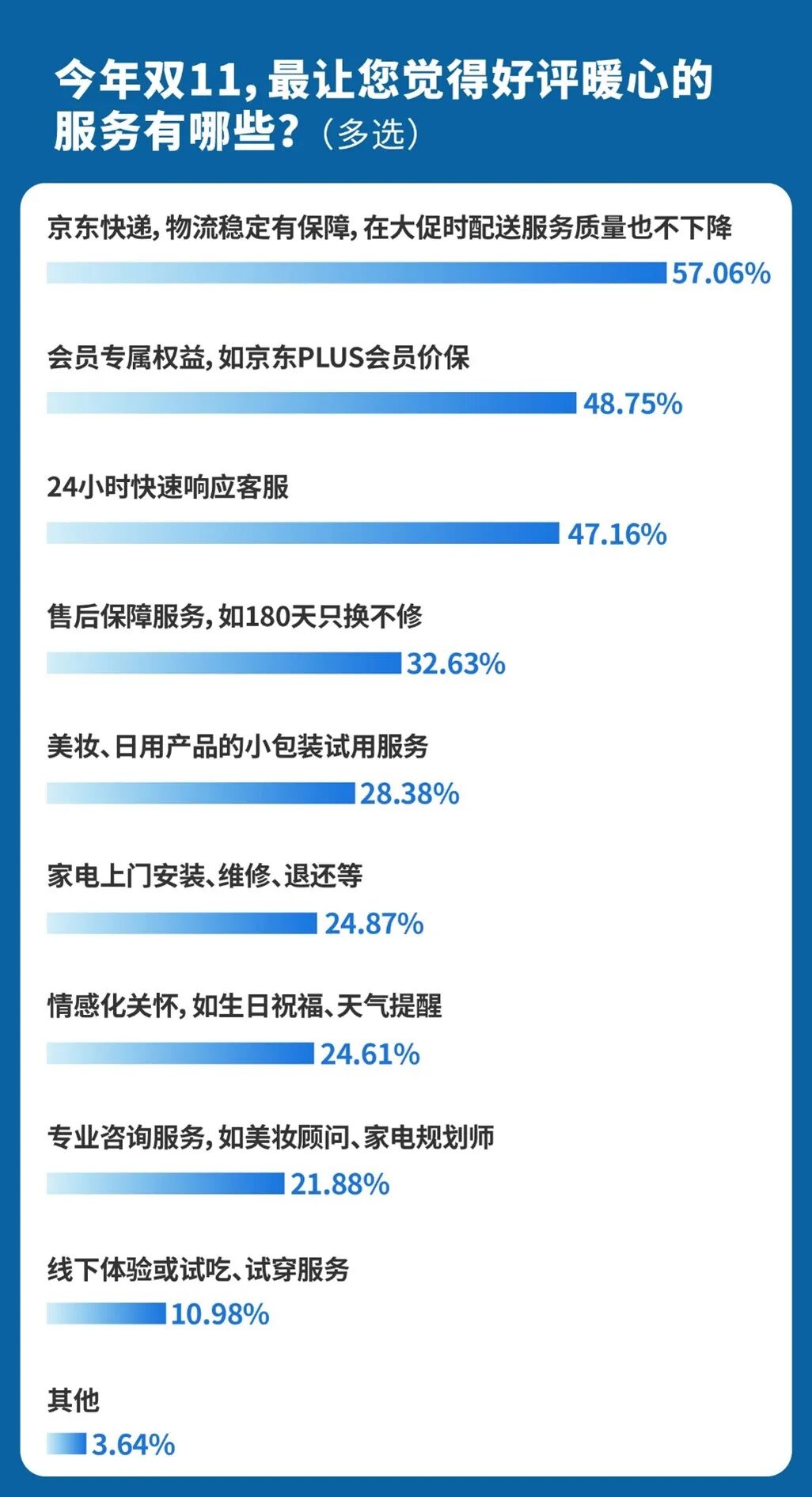

调研数据显示,物流履约成为信任基石:高达57.1%的消费者将“京东快递,物流稳定有保障”列为最暖心的服务。54.5%的消费者对“家门口眼熟的京东快递小哥,送货上门、态度贴心”的场景印象深刻。

此外,近半数的消费者(48.8% )对“会员专属权益,如价保”表示赞赏,同时32.6%的消费者对“180天只换不修”等售后保障感到安心。这“一前一后”的服务组合,为消费者构筑了无忧购物的重要心理安全网。

值得注意的是,24.9%的消费者提到了“家电上门安装、维修”等服务,这显示平台服务已从“交付商品”成功延伸至“提供解决方案”,在一站式体验上占据了领先地位。

然而,消费者的“差评”也精准地指出了行业普遍存在的服务短板,主要集中在技术的“智”与规则的“公”上。

“机器人客服不智能”以31.2%的占比成为首要不满,暴露了当前AI技术在应对复杂、个性化客服需求时的无力感。“大数据杀熟”(49.2%)和“价保服务不保券”(46.3%)这两大痛点,则直指平台规则的公平性与透明度,严重侵蚀着用户对平台的信任根基。

当被问及“在服务维度最在乎什么”时,消费者的选择揭示了服务的本质。他们最看重的是“活动规则透明,优惠说明清楚、不‘绕弯子’”(36.1%)“商品信息详尽,有足够买家秀、测评参考”(29.0%)以及“配送速度快,发货及时、物流稳定”(26.6%)。这些选项的核心,都指向了“省心”与“解决问题”的实际效用。

在服务维度的综合体验评选中,京东获得了78.1%消费者的青睐,形成了断崖式的领先。具体到客服体验,70.7%的消费者将京东评为最佳。综合价格、服务、产品等多方因素后,71.4%的消费者将京东评为本次双11满意度最高的平台。

自建物流所保障的确定性、专业客服所传递的“活人感”,以及全链路会员权益构筑的安全感,成功地将冰冷的服务标准,转化为有温度的情感连接,从而构建了电商平台最坚固的护城河。

这个双11:服务型消费崛起

AI与情感消费驱动新增长

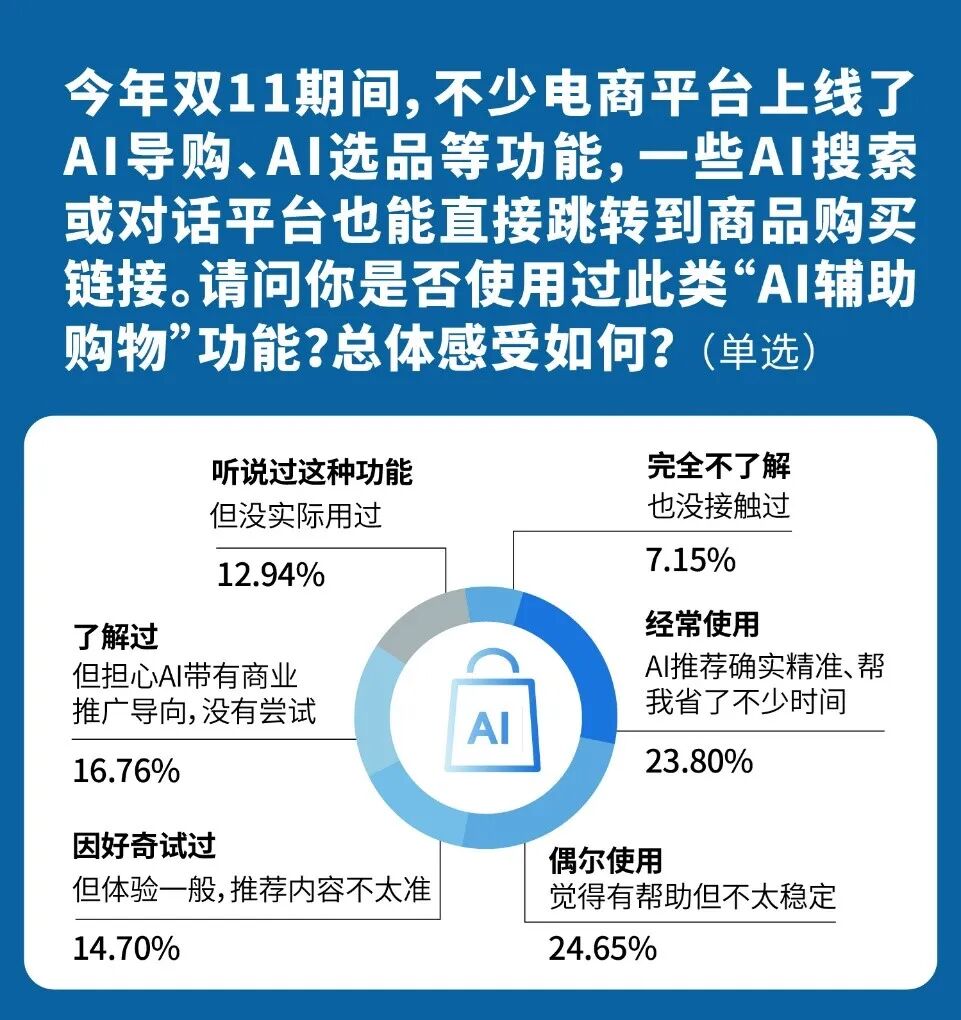

今年双11,AI全面介入电商购物全流程成为一大趋势。不过,AI技术虽然正以前所未有的速度融入电商领域,但距离成熟商用仍有距离。调研数据显示,目前“经常使用,AI推荐确实精准、帮我省了不少时间”的消费者仅占23.8%,而“偶尔使用,觉得有帮助但不太稳定”的群体达到24.7%。

与此同时,仍有14.7%的消费者因好奇试过,但“体验一般,推荐内容不太准”,还有16.8%的消费者“了解过,但担心AI带有商业推广导向,没有尝试”。这表明AI购物功能目前仍处于技术成熟曲线的早期阶段,精准度和信任度是亟待突破的瓶颈。

尽管如此,AI购物的潜力已初露端倪。16.2%的消费者表示,因“平台推荐、AI导购‘正好懂我’”而获得了情绪价值。在数码电子等复杂度较高的品类中,AI导购或能提供专业、中立的建议。

消费者对AI购物的期待也反映在对未来双11的展望中。28.8%的消费者认为“融合更多AI科技和元素,购物更智能”是2025年双11最值得延续的亮点。

价格、产品和服务之外,越来越多的消费者开始寻求购物过程中的情感共鸣与精神满足。调研数据显示,情绪价值消费正呈现出多元化、个性化的发展趋势。

“给家人、宠物或自己买到实用好物,带来温暖或幸福感”是15.3%消费者的情绪价值来源;“看到国货、新锐品牌崛起,心里有种‘替他们骄傲’的感觉”触动了17.7%消费者的情感共鸣;甚至“活动氛围热闹、有仪式感,让人重新找回节日购物的快乐”也为14.9%的消费者提供了情绪满足。

在具体消费行为上,情绪价值驱动着一些特色品类的增长。消费者购买“丑萌娃娃”(24.1%)寻求解压,收藏“金条、金豆、金手镯”(17.1%)获得心理安全感,尝试“奇怪口味零食,比如风油精味软糖、榴莲味咖啡等”(24.1%)满足好奇心。这些购买决策的逻辑已超越了传统的使用价值,进入了情感价值的新维度。

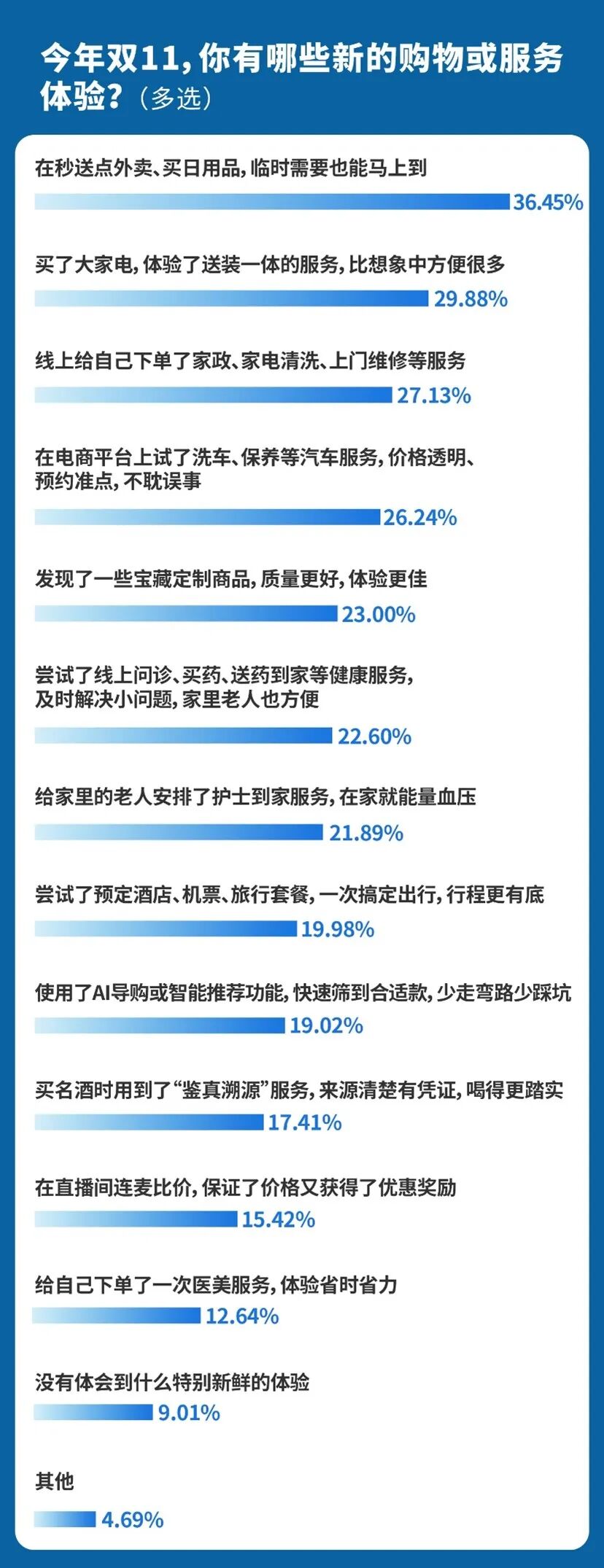

此外,服务型消费也在这个双11快速增长。调研显示,27.1%的消费者“线上给自己下单了家政、家电清洗、上门维修等服务”;“26.2%的消费者”在电商平台上试了洗车、保养等汽车服务;20.0%的消费者“尝试了预定酒店、机票、旅行套餐”。

甚至连医疗健康服务也开始通过电商平台触达消费者。“尝试了线上问诊、买药、送药到家等健康服务”的消费者比例达到22.6%,而“给家里的老人安排了护士到家服务,在家就能量血压”也覆盖了21.9%的消费者。

这种从“购买商品”到“购买服务”的转变,反映了消费者价值观的深刻变化——他们越来越重视时间、便利和专业性,而非单纯的产品所有权。电商平台如何整合这些服务资源,提供一站式生活解决方案,将成为未来竞争的关键战场。

这个双11,消费者完成了从“冲动购买”到“理性选择”的心态迁移。他们不再被华丽的营销话术和复杂的优惠规则所迷惑,而是用审慎的眼光评估每一次购买决策的价值。

“高增长”与“高退货”的结构性矛盾依然还存在,如何平衡内容吸引力和产品真实性,将是各类电商平台能否持续健康发展的关键。价格、产品和服务的“三维体验”依然是构建电商坚实信任壁垒的关键因素。

2025年双11即将落幕,我们看到的不仅是一次购物节的狂欢,更是“体验为王,信任无价”时代的开启。

(备注:调查问卷,仅代表受访者意见)