适应性强,灵活协同。

无论企业大小,所有管理者,都惧怕这样一个怪圈:

明明战略清晰、员工努力,每年还给中后台投入大量资源,怎么单子变多了,钱却越挣越少?

被忽视的“人效黑洞”,无声吞噬利润,让企业“越忙越亏”。

AI时代,是否有解法?

全球AI独角兽探迹科技,打出一套数智提效的组合拳。

10月底,其正式发布专注于数字生产力的大模型智能体平台,旨在让每家企业都能用上AI数字员工,大幅提升生产力。

未来的企业组织架构,或许由碳基生命与硅基生命深度协作、各取所长,这是AI时代的新“人才红利”。

从人效到智效,

企业生产力迎来更优解

人类社会,正处在新一轮的乌卡(VUCA)时代。

这一时代范式下,易变性、不确定性、复杂性、模糊性相互交织,过去基于可预测性和控制的管理模式,已很难适应。

技术飞速迭代、新经济形态加速演进,市场竞争不再是单一维度的产品或服务的竞争,演变为一场全方位、立体化的效率之争。

比起关注“做了多少事”,怎么让每一分人力投入都产生价值,才是企业更应该关注的事情,这绝不是一个简单的加减法算术题。

可以借鉴的是,麦肯锡的“人效提升TOP模型”指出,人效提升,需通过技术工具(T)、组织设计(O)和劳动力效能(P)三者协同实现。

沿着这个思路往下走,将工具、制度设计和人的效能,合为一个有机整体,构建全新的企业生产力方式,“AI数字员工”或许是个更优解。

其背景在于,随着新算法、模型和应用的涌现和迭代,AI的能力边界拓展,从过去人机协同的Copilot形态,转向具备自主执行能力的Agent阶段,并进一步向Agentic方向深化发展。

直白点说,Agentic时代的这批“数字员工”,懂业务,能自己扛事。

从探迹科技推出的新一代AI数字员工身上,我们能看到其三个明显特质。

首先,它们像人一样思考与执行,具备规划、推理与执行复杂任务的能力,7×24小时在线,“人停业务不停”,不会疲劳、随叫随到。

其次,其精通行业知识与业务,经过探迹服务超5万家企业所积累的行业Know-how与业务逻辑训练,一问世就是“专家级”,上岗即胜任。

最后,适应性强,灵活协同。它们支持按需定制,可以无缝嵌入企业现有流程,并能根据业务变化动态调整优化,真正对结果负责。

这群理解业务、能自主决策、可进化的“数字员工”,是独立的业务执行者,而非单一功能的自动化工具。企业从使用自动化工具到“雇佣”智能体员工,运营模式发生根本变化。

一个新趋势,有望形成:AI员工这类“数字生产力单元”的参与浓度,会成为组织人效评判新标准。

届时,企业管理者会从“管理人”升华到“经营人”——前者侧重监管与约束,后者侧重的是资源配置的全盘视角。

告别大而全,

打通垂直场景“最后一公里”

相较传统Agent工具,AI数字员工突破的最大瓶颈在于,创造业务闭环价值,完成从功能执行到业务决策、成果交付的质变。

这种能力,必须与企业实际业务紧密挂钩,需要大模型厂商具备极强的行业垂直场景洞察和沉淀。

在探迹科技所服务的5万多家企业里,不乏阿里、字节、中石化等巨头,其从多年服务头部客户的过程里,积累真实业务场景的实战经验,还同步构建了覆盖全球3亿市场主体的商业知识图谱,使AI具备深度的行业推理与智能决策能力。

由此打造的数字员工,才能触达垂直领域特定场景痛点,告别“大而全”的功能盲目堆砌。

在B2B领域,探迹已推出销售、营销、触达、分析等智能体;在B2C领域,推出客服、营销、运营、私域等智能体;基于自研的AI OS和加速处理框架AI Core,还将智能体能力延伸至硬件终端。

具体来看,以B2B数字销售员工为例,B2B销售普遍面临双重困境。

精英销售的精力和时间宝贵,但大量耗费在无效沟通与低价值的互动中,宝贵的经验和方法论无法快速复制;新手销售还没系统性掌握专业的行业知识,苦于找不着优质线索,首单不易。

针对以上难点,围绕“AI拓客,真人成交”,探迹从两个维度入手。

一是智能研判需求、自动生成高潜客户列表,销售Agent能自主学习精细至某一零部件的产品知识,根据关键词智能研判下游需求,商机一目了然,供销售有计划地挖掘客户,从而突破专家资源瓶颈。

二是解放人力,销售Agent通过AI一键触达潜客,让真人销售从繁琐的前期工作中解放出来,精力聚焦在核心的谈判成交环节上,最大化人效。

打通人效管理的“任督二脉”,第一批吃AI螃蟹的企业,已切实感受到技术红利。

某制造企业用上探迹的销售Agent员工后,销售团队得以聚焦于高价值谈判,月度新客开发量提升200%。

某家电品牌接入客服Agent后,单个接待成本下降90%,接待容量提升300%,整体运营降本25%。

何以跑出AI加速度?

起底探迹的硬核王牌

AI数字员工的强大效能,根植于探迹自研的两大技术基座——“太擎”与“旷湖”。

作为企业级大模型智能体开发平台,“太擎”手握三个法宝:行业专家级大模型;多能力引擎灵活调用;跨平台实时数据交互中枢。

它们分别指向的是智能体的三个必备项,要有高质量的数据集,要能开箱即用,要具备高融合能力。

探迹科技称“太擎”为“智能体的大脑和神经系统”,数据云底座“旷湖”,则是支撑其运转的血液和养料。

可以说,智能体能否有效工作和执行复杂任务的前提,就是数据。其高度依赖高质量、高可靠性的数据体系,确保数字员工的每个动作、每个决策的精准落地,并能随业务需求灵活扩展。

在探迹这里,汇聚海量、多维度的商业数据,实时更新并自动清洗,从源头上确保了智能体的“养料”高质量。

平台与数据的双轮驱动,帮探迹构建起技术护城河,令智能体的拓展,跑得快、跑得稳。

要知道,许多团队推进AI应用落地时不顺利,究其原因,通常就卡在“平台不成型”“资源调度混乱”等底层问题上。地基不牢,地动山摇。

以2025年为Agent元年,AI迈向生态构建与场景落地的信号,已十分明显。将目光聚焦应用领域,领跑在前的大模型玩家里,锚定数字生产力的探迹科技,正跑出加速度。

往下扎根,其已建起一支高水平研发团队,囊括了语言处理、机器学习算法、知识图谱等多领域人才,并协同高校、科研院所开展长期前沿技术研究,持续增厚技术底蕴。

往上生长,探迹团队继续探索更多赋能路径。

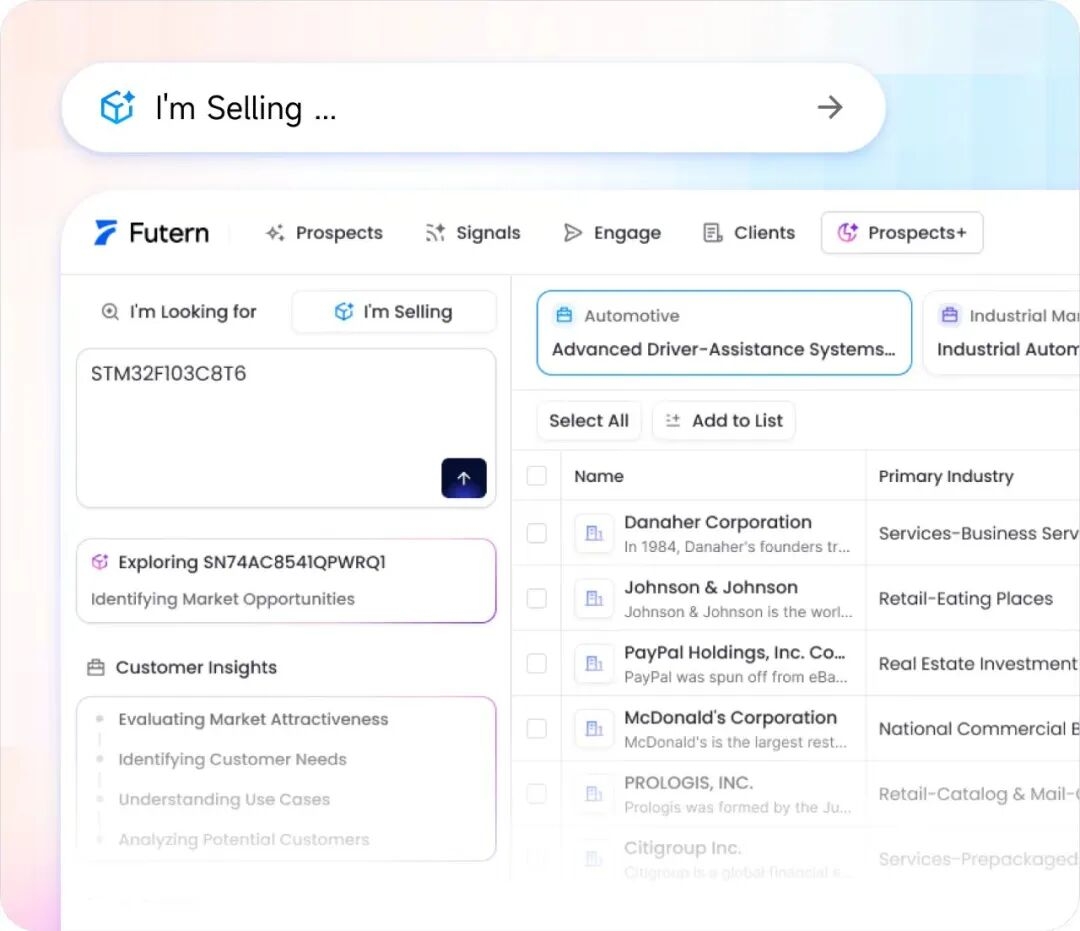

例如,探迹已迈开全球化脚步,所推出的全球销售智能体“Futern”,针对出海企业和海外企业,能帮助解决海外市场不熟、客户资源匮乏、营销效率低等难题。

此外,其在“软硬一体”的方向持续探索,带来更自然的交互体验和底层算力支撑,匹配更多企业需求。

现在,在智能体手机端,企业可部署24小时在线的“AI智能营销”数字员工,探迹已与华为、小米等多家头部硬件厂商达成深度合作,推动实现“智能服务,无处不在”的图景。

批量打造更多智能体,成为企业智能化转型和人效提升的“专属伙伴”,探迹所掀起的一角,既是中国AI产业从“技术可用”走向“产业好用”,也是企业管理从“流量红利”走向“管理红利”。