《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会(COP30)即将进入谈判第三日。恰逢《巴黎协定》达成十周年,COP30在“加速落实”的核心基调下,已经取得多项进展。

在此次贝伦气候峰会上,全球碳市场探索更进一步,中国、欧盟和巴西发起成立了“碳排放权交易市场开放联盟”,共包括11个国家和地区。此外,两日来,UNFCCC以《国家自主贡献综合报告(更新版)》和《全球气候行动年鉴2025》两份重要报告复盘了全球气候进展,全球碳排放曲线首次迎来下行拐点。

资金是绕不开的话题。截至目前,COP30尚未展开对于COP29确立的新集体量化目标(NCQG)的谈判。巴西政府此前发布的“由巴库至贝伦”融资路线图,成为1.3 万亿美元目标谈判参考框架。

有受访者对21世纪经济报道记者表示,在COP30谈判会场与相关技术专家对话中,该路线图已被引用为“谈判启动点”。此外,对于适应、“损失与损害”资金缺口也被强调,且谈判方正准备就量化指标、透明机制展开更深入讨论。

中欧巴发起碳市场开放联盟

“中国在贝伦气候峰会期间,与欧盟、巴西共同发起建立‘碳排放权交易市场开放联盟’,以进一步推动碳市场领域国际交流与合作。”当地时间11月11日,在COP30中国角举办的“中国碳市场高质量发展与经验分享”主题边会上,中国气候谈判代表团团长、生态环境部副部长李高表示。

根据巴西政府在COP30主办方网站及欧盟委员会发布的联合声明,作为COP30提出的核心创新举措之一,“碳排放权交易市场开放联盟”(Open Coalition on Compliance Carbon Markets)宣布成立,成员还包括英国、加拿大、智利、亚美尼亚、赞比亚、法国、墨西哥和德国等。该联盟旨在建立一个跨国合作框架,协调各国碳定价机制、排放交易体系及相关政策,实现“互通、透明与可信”的全球合规碳市场网络。

李高表示,面向未来,中国愿分享在碳市场制度设计、系统建设、运营管理等方面经验,与各方互学互鉴,为通过市场化机制有效应对全球气候变化作出中国贡献。在中国碳市场建设方面,李高介绍,《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》明确了公平、共同但有区别的责任及各自能力原则。碳市场没有统一的标准模式,应根据各自实际,探索符合国情的建设经验和最佳实践。

中创碳投董事长唐人虎对记者分析称,该联盟正是COP29成果的延伸与深化。COP29通过的第6条相关规则构成了开放联盟能运作的制度基础。该联盟正是在这一基础上,以国家/地区自愿加入的形式,推进合规碳市场实践、制度互通和标准对齐。不过,它不是联合国签署的强制机制,而是一个补充机制/多边合作平台,在COP29设定的制度框架基础上向更多协调、更大规模应用迈出的重要一步。

生态环境部环境规划院碳达峰碳中和研究中心主任雷宇在上述边会上表示,环境规划院评估结果显示,全国碳市场推动了发电行业碳排放强度下降,2019–2024年碳市场覆盖的发电机组二氧化碳排放强度累计下降2.9%;降低了发电行业碳排放总量的增长速度,与无碳市场的预测结果相比,碳市场累计推动发电行业碳排放总量削减3.57亿吨;有效实现了低成本减排,降低社会减排成本约405亿元。以上评估结果表明,对于发展中国家,强度型的碳市场控制在满足经济发展的同时,能有效抑制温室气体排放增长。

全球2035年碳排放量将下降12%

本届大会的重点之一是新一轮国家自主贡献(NDC)。2025年是NDC3.0交卷年,将为第二次全球盘点(将于COP33完成)奠基。各缔约方陆续交出最新气候承诺和行动蓝图,各方焦点聚集在如何加快落实气候目标、缩小与1.5℃目标的差距。

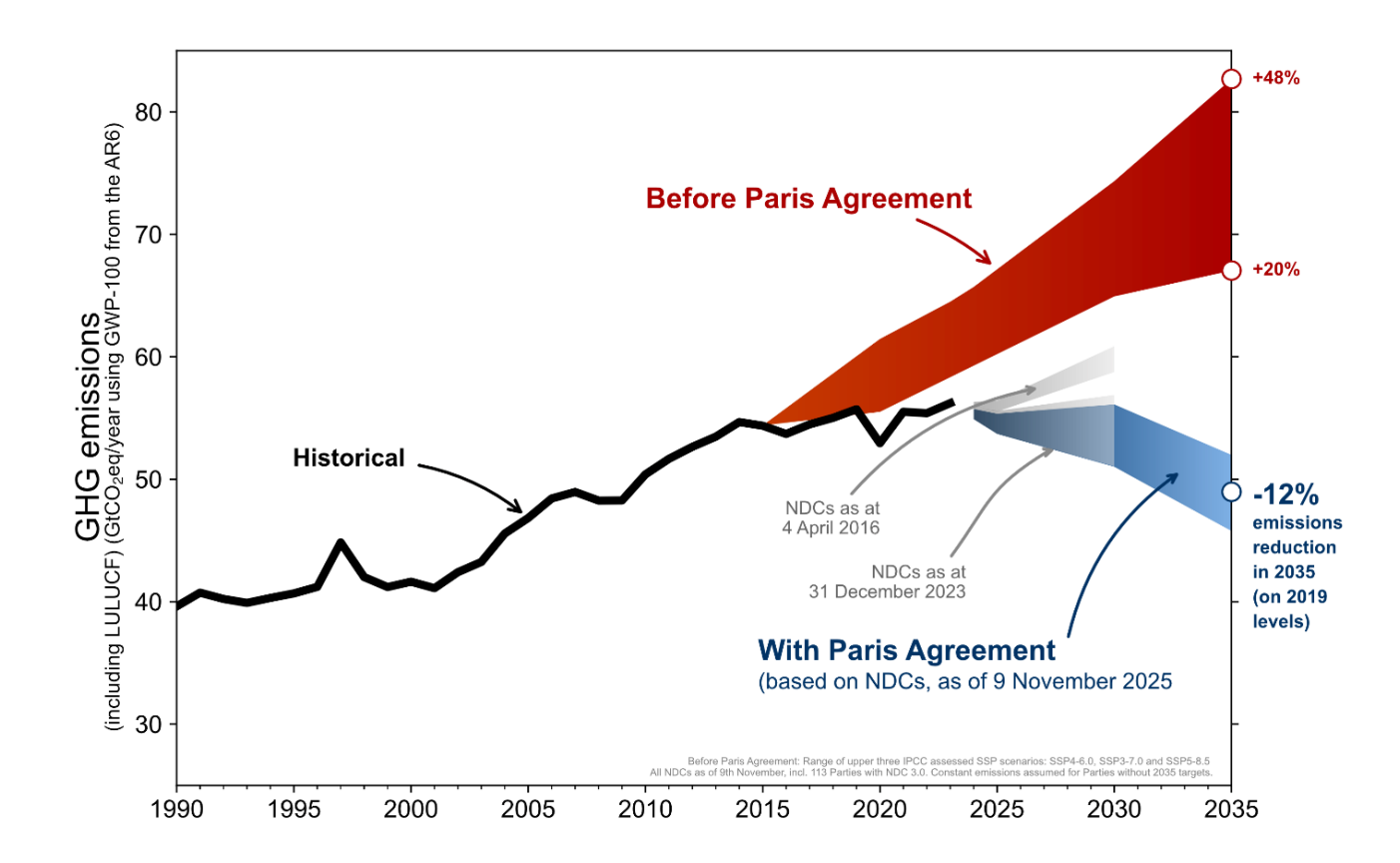

两日来,UNFCCC发布了两份事关气候行动盘点的重要报告。一是更新版的NDC综合报告,二是《全球气候行动年鉴2025》。业内人士认为,两份报告释放了重要信号——全球温室气体排放曲线首次迎来下行拐点,虽然已有113个缔约方提交了86份国家自主贡献,但全球气候雄心仍与1.5℃目标存在巨大差距。

NDC综合报告加入了中国、欧盟等22个新提交的NDC进行全球温室气体排放的测算。UNFCCC秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔表示,截至11月初《巴黎协定》113个缔约方提交的NDC显示,2035年全球温室气体排放量预计将比2019年水平下降12%。

年鉴报告观点显示,过去十年全球可再生能源装机容量翻倍,森林保护资金增长四倍,农业温室气体排放强度下降,灾害死亡率减半,早期预警覆盖率扩大。然而,电网投资严重不足、森林退化加剧、建筑排放上升等问题仍待解决。该报告指出,城市、地区、企业及民间社会等非缔约方利益相关者的气候行动,已成为推动首次全球盘点成果落地的关键力量。

生态环境部部长黄润秋在“生态文明与美丽中国实践”主题边会上表示,当前,世界百年变局加速演进,气候危机日益严峻。但无论国际形势如何变化,中国积极应对气候变化的行动不会放缓,促进国际合作的努力不会减弱,推动构建人类命运共同体的实践不会停歇。今年9月,中国向全世界宣布了中国新一轮NDC。这是中国对照《巴黎协定》要求、体现最大努力制定的目标,充分体现了绿色低碳转型的大国担当,对全球气候治理进程具有重要意义。

(截自NDC综合报告)

上述报告显示,对比十年前(《巴黎协定》通过前)的测算,2035年的排放量预计将比2019年增长20%至48%,远低于实现1.5℃目标所要求的60%减排量。对此,唐人虎向21世纪经济报道记者分析称,从数据上看,12%的下降意味着当前政策与承诺的综合效果仍在惯性轨道上,也就是各国虽有提升NDC雄心,但缺乏系统性执行与资金支撑。

“报告同时揭示了一个结构性矛盾,发展中国家减排潜力巨大,但受限于资金与技术获取,发达国家虽有能力,却在国内转型和国际援助上动作迟缓。没有强有力的资金与技术流动机制,1.5℃目标只是口号。”唐人虎表示,因此COP30必须在资金、碳市场和执行透明度上拿出可操作的结果,否则将严重削弱巴黎协定的信任基础。

为COP30谈判注入“中国确定性”

据21世纪经济报道记者前方了解,在COP30开幕首日,“中国角”系列活动正式拉开帷幕,举行了以生态文明与美丽中国实践、应对气候变化与南南合作、“美丽海湾美好生活”海洋文明故事汇为主题的三场边会活动及以“敢做气候担当”青少年应对气候变化国际对话为主题的特色活动。

“中国角”活动将持续举办至11月20日。中方将通过数十场活动全面展示中国积极应对气候变化的政策举措和成果,向国际社会分享中国智慧、中国行动与中国方案。

在“应对气候变化南南合作”高级别论坛上,中国在应对气候变化方面的贡献,特别是在南南合作中的贡献,在大会上备受关注。截至2025年10月底,中国已与43个发展中国家签署55份气候变化南南合作谅解备忘录。

黄润秋强调,个别国家“退群”等干扰因素带来的全球气候治理逆风,我们必须坚持真正的多边主义,深化团结协作。在此背景下,加强南南合作,对于推动全球气候治理进程、全面落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》具有关键意义。

巴西总统卢拉此前特别指出,巴西与中国在新能源等方面有深入合作,中国在能源转型等领域快速发展,在通过技术进步应对气候变化方面为各国树立了典范。

在中国角举行的“连接全球:推动绿色与可持续金融发展”论坛上,公众环境研究中心发布了《全球城市绿色低碳透明度指数》(CGTI)报告。该报告首次对全球六大洲30个城市的环境、气候与生态等维度信息披露进行了系统评估。研究发现,中国城市在环境质量与污染监管信息公开上实现“跨越式”提升,达到世界先进水平,有效助力2013年以来中国空气和水环境质量的快速改善,为全球南方城市提供了可借鉴的实践方案。

中国角边会现场,由生态环境部环境规划院制作的增强现实(AR)互动体验项目“零碳使命Net-Zero Mission”成为会场一大亮点,吸引了各国参会者驻足体验。该项目将“中国提出的2035年NDC”“全国碳市场已经成为推进‘双碳’目标有力举措”等内容,转化为沉浸式互动体验,使国际嘉宾能够体验中国气候政策的雄心和行动路径。

对此,在现场的环境规划院碳达峰碳中和研究中心专家金玲表示,希望通过这种互动体验,将中国的气候行动故事讲得更加生动、可感。无论是击碎高碳依赖的环节,还是最终呈现的零碳愿景,都传递出一个明确信号:无论国际形势如何变化,中国积极应对气候变化的行动不会放缓,促进国际合作的努力不会减弱。