随着我国经济的持续发展,政府债务作为宏观经济运行中的关键变量,其规模、结构、功能及可持续性日益受到各界关注。近年来,面对复杂的内外部经济环境,政府债务在调节经济运行、保障民生福祉、支持重点领域发展等方面发挥重要作用的同时,也面临着种类和期限、持有者结构、可持续性等方面的一系列新情况与新挑战。

政府债券的种类和期限结构安排

当前,政府债券的种类和期限结构安排亟待深入探讨。从种类来看,主要分为赤字债务和自偿性债务。从期限来看,我国国债以中期为主,短期相对偏少。从功能来看,国债是金融市场流动性的来源,也是非金融部门财富的重要组成部分。美国在这方面起步较早,其美元最初由黄金背书,之后依托美国国债市场,再经过石油赋能,如今涉足稳定币领域。相比之下,在我国国债市场,国债作为流动性来源的功能发挥还不够充分,但近年来正在加速深化改革与发展。

我国国债在非金融部门尤其是居民部门财富构成中的作用还有待挖掘。长期以来,我国国债面向个人投资者发行的规模相对较小。通过对比中国居民与美国居民收入构成可以发现,我国居民的总收入低于美国居民,但工资性收入水平与美国相近,二者的差距主要体现在财产性收入和转移支付方面。在美国居民的财产性收入中,国债利息收入占比较高,这也从侧面说明我国财政的再分配功能有待进一步提升。

债务增长率分化:政府和实体经济部门的比较

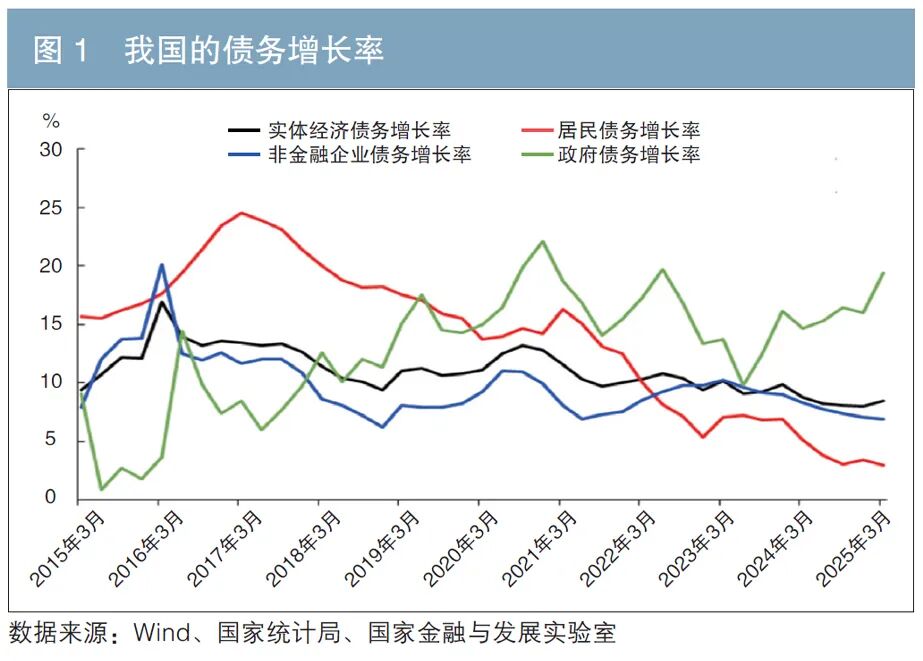

自21世纪以来,债务危机引发全球关注,债务过多、杠杆率过高的危害凸显,去杠杆成为共识。当前,我国非金融部门的债务规模增长相对较少,政府债务规模增长较为迅速。在我国非金融部门中,居民部门乃至企业不愿意借款成为新的棘手问题。居民和企业等实体经济部门的债务增长率均呈下降趋势,尤其是居民部门更加明显。实体经济部门债务增长率下降,表明其预期不振。在政府债务方面,我国政府债务的主体是地方债。2020年以前,我国政府债务增长率较为稳定。2020年以后,我国政府债务增长加速。根据国家金融与发展实验室编制的《中国国家资产负债表1978—2022》预测,未来我国政府债务仍可能保持较快上升态势(见图1)。

债券购买者结构:国债发行对货币的影响

国债发行的宏观影响在很大程度上取决于购买者的身份。非金融部门购买国债仅涉及资金转移,无货币创造功能,不具有通胀性。在金融部门中,央行购买国债会产生倍数创造货币的效果,商业银行或其他机构购买国债体现为等额创造货币。境外机构购买国债意味着引进外资。因此,宏观调控的关键在于建立财政政策与货币政策有效协调配合的机制,这关乎宏观调控的成败。

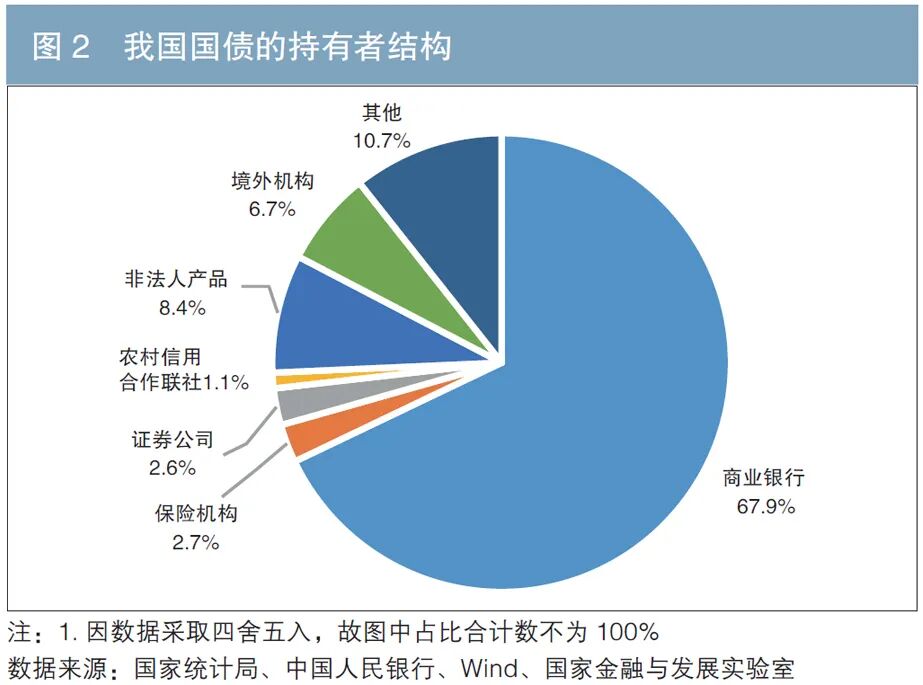

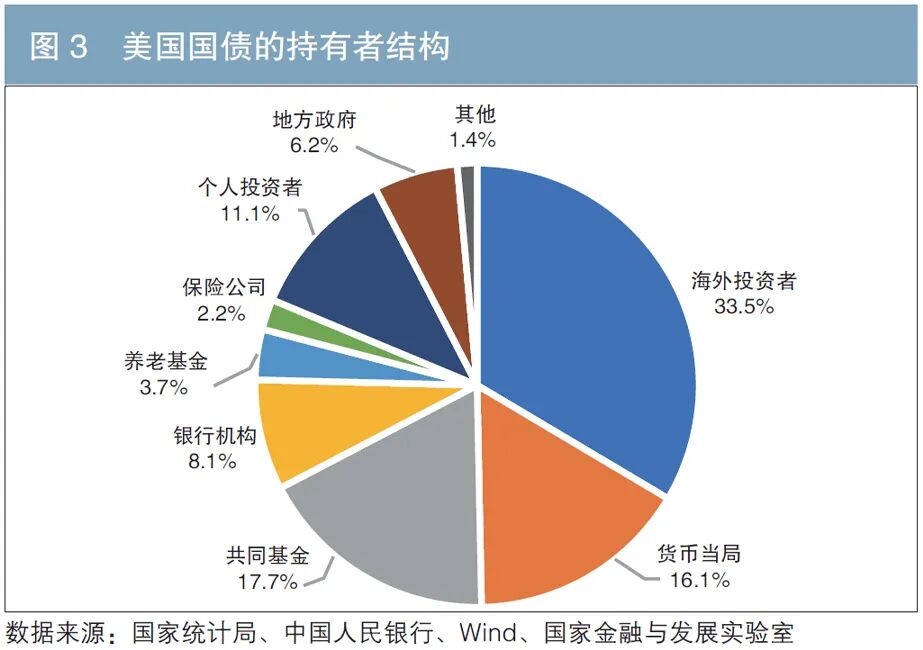

从我国、美国和日本的国债持有者结构来看,3个国家差异明显。在我国,商业银行是国债的主要持有者(见图2)。按照前述分析,商业银行持有国债相当于创造存款,这使得我国的国债结构具有较强的“通胀效应”。从美国来看,其海外投资者和货币当局的国债持有量较多(见图3),这反映了货币当局对财政政策的支持力度,降低了财政政策实施的障碍。同时,共同基金、个人投资者等主体也持有较大份额的国债,且在国债利息支出中,高息部分多流向居民,构成其稳定的收入来源。从日本来看,日本央行是其国债的主要持有者,这与其长期采取刺激性财政政策密切相关。日本私人部门的储蓄率高,政府通过发行国债吸纳私人部门储蓄并用于支出,而政府支出需要与央行配合才能增加新的可支配收入。此外,保险机构、养老基金和海外机构也是日本国债的重要持有者。

当前,我国居民资金大多在低息与高息存款之间流动,而随着商业银行息差收窄,商业银行将难以提供可观的收益,国债市场需要承担起增加居民稳定的财产性收入的责任。

债务可持续性分析:基于利息与经济的匹配度视角

债务可持续性是长期存在且富有争议的问题。从国际上看,《马斯特里赫特条约》的赤字标准为:赤字率不超过3%,负债率不超过60%,即所谓的“国际安全线”。这实际上是在欧元推出过程中,为解决没有统一财政的缺陷,退而求其次的解决办法,本质上是通过多边协议,为统一货币创造统一的财政基础,但如今已失去参考意义。事实上,判断债务可持续性需要从微观和宏观两方面入手。在微观层面,可以用“债务/息税前利润”来衡量企业债务偿付能力及其安全性,若企业处于盈利状态且利润规模大于债务支付,债务便具有可持续性。在宏观层面,判断债务可持续性则更为复杂,通常可以用“债务/可付息收入流”来衡量。利息成为衡量债务可持续性的关键因素。若当年的利息支出大于当年的新增储蓄或当年的新增国内生产总值(GDP),债务可持续性就会受到影响。

国债管理中的中央银行角色

探讨国债及国债市场作为流动性来源的问题,必然要涉及中央银行的角色。根据《中华人民共和国中国人民银行法》,货币政策目标是保持货币币值的稳定,并以此促进经济增长。《2024年第四季度中国货币政策执行报告》《2025年第一季度中国货币政策执行报告》《2025年第二季度中国货币政策执行报告》均提出,“保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配”。这一表述丰富了货币政策目标与中央银行的功能,明确流动性管理成为货币政策的中心任务之一。中央银行对市场流动性的关注,有力推动了金融市场,特别是国债市场的发展,货币政策传导机制也更加多样化,流动性状况已显著改善。

此外,中央银行的角色变化还体现在将资产价格稳定纳入货币政策视野。从历史上看,中央银行通常不干预资产价格。但随着宏观金融理论的发展,资产负债表冲击、通货紧缩理论、金融加速器等理论出现,中央银行如今已更加注重金融领域的管理。近年来,中国人民银行持续推出具有中国特色的调控举措,货币政策与时俱进。例如,中国人民银行货币政策委员会2025年第一季度例会提出,“探索常态化的制度安排,维护资本市场稳定”。

当前,货币政策正逐步转向以调控流动性为中心,货币当局愈加强调维护金融市场稳定,在理论层面即为关注流动性。中央银行的角色也从“最后贷款人”转向“最后贷款人+最后做市商”。在利率基准改革方面,银行间报价模式正转变为从金融市场实时获取数据。由此可见,中央银行正日益深入地参与国债管理,国债市场管理已成为财政政策与货币政策协调配合的核心领域。未来,通过财政政策与货币政策的持续协作和相关机制的丰富完善,金融市场也将迎来更多的发展机遇。(本文根据2025中债担保品国际论坛上的发言整理)

(作者:李扬,国家金融与发展实验室理事长,本文原载《债券》2025年10月刊)