最近,网上有个热搜话题叫“被银行理财背刺”,引发了不少投资者的共鸣。大意是,很多人买了银行理财产品,宣传页上标注的年化收益率能到3%,结果到期一看,实际收益只有1.5%,感觉自己辛辛苦苦攒的钱在缩水,纷纷指责银行这种“背后捅刀”的行为。

但坦率讲,银行的这种操作在当前规则下并没有违规,想要避免踩坑,关键不在于抱怨银行的宣传方式,而在于自己是否足够“抠字眼”,是否真正搞懂了银行理财的底层逻辑。

收益率数字的游戏

银行理财最常用的一个营销手段,就是标注年化收益中最好看的那个数字。如果近1月的年化收益数字漂亮,页面上就突出显示这个;如果近1年的收益更吸引人,那就放近1年的;要是成立以来的收益率最高,自然就把它放在最显眼的位置。这算不上什么不诚信行为,因为银行只是合法地展示了对产品最有利的信息,就像商家促销时总把折扣最大的商品摆在门口一样。

但这并不意味着其他关键信息被隐藏了,只是这些不那么“好看”的信息往往放在相对隐蔽的地方。通常在理财产品的详情页里,会有“业绩走势”一栏,这里会完整展示近1月、近3月、近6月、今年以来、近1年以及成立以来的全部年化收益率数据,这些数据才是判断产品真实表现的关键。

如果一款产品近1年、成立以来的年化收益率不高,但近期收益率突然飙升,这意味着产品的长期表现一般,近期的高收益更可能是短期行情推动的阶段性结果。这时如果因为看中短期高收益而盲目买入,很可能会买在净值高位,一旦后续市场行情回调,产品净值下跌,就会亲身经历“理财产品也会亏钱”的窘境。

银行理财的幕后推手

有人可能会疑惑,银行理财不是一直以稳健著称吗?按理说,近1月、近3月、近1年这些收益率之间应该差不多才对,为什么实际产品会出现这么大的差异?答案在于一个核心事实:绝大多数稳健银行理财产品的底层资产是债券。也就是说,银行理财的收益很大程度上取决于债券市场的表现,债券收益率的起伏会直接传导到理财产品的收益率上,甚至可以说它们是趋同的。因此,要理解银行理财的波动,得先看看债券市场的真相。

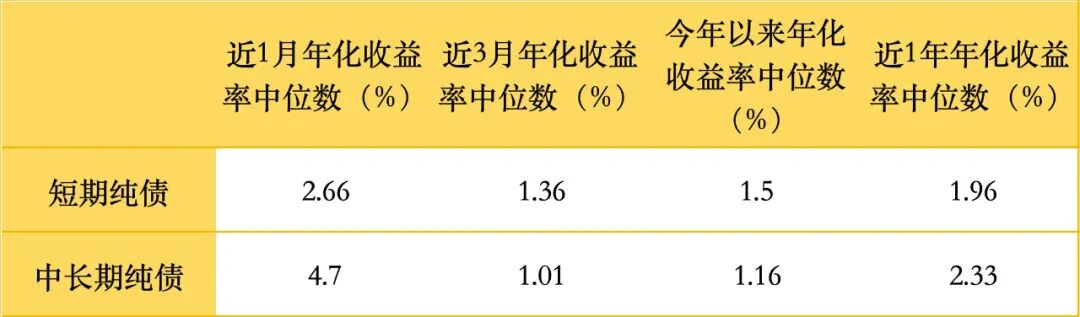

为了更直观地说明问题,不妨参考一些纯债基金的数据,因为它们和银行理财的底层逻辑相似。我们整理了937只短期纯债基金和3608只中长期纯债基金的数据,能更直观地看到这种波动。

先看短期数据,短期纯债基金近1月年化收益率中位数高于近3月的年化收益中位数。其中,更极端的还有像信澳安益纯债A这样的产品,其近1月的年化收益率高达7.28%,而近3月的年化收益率却只有0.62%。这一数据意味着短期收益的飙升可能只是市场波动的结果,如果你只看最近一个月的数据冲动买入,很可能就接盘在高点,等波动过去,收益就会迅速回落。

中长期纯债基金的近期波动则更为明显,近1月年化收益率中位数远远超过近3月的年化收益中位数。其中华泰保兴尊益利率债6个月持有A的表现尤具代表性,其近1月年化收益率飙升至32.04%,但近3月的年化收益率却为-7.29%,这意味着一个月前买入的投资者赚得盆满钵满,而三个月前入场的人至今还处于亏损状态。

再看长期数据,今年以来(即2025年1月1日至今)和近1年(2024年11月至今)的年化收益率虽然只相差一个月的时间,但数据差距依然显著。不管是短期纯债基金,还是中长期纯债基金,今年以来年化收益率中位数都低于近1年年化收益率中位数。

为什么一个月之差,有这么大的收益差距?去年债券市场进入牛市,主要得益于货币政策宽松等因素,资金涌入债市避险推高了债券价格,进而带动银行理财收益上涨。但2025年3月后,市场环境发生变化,债券价格下跌导致理财净值回调,而近一个月央行通过买入国债释放流动性,债券价格回升又让短期收益大幅反弹。这也解释了为什么不同时间段的收益率会出现如此大的差异。

要提醒大家的是,债券收益率和债券价格呈负相关关系。简单来说,债券的票面利率和到期本息是固定的,当市场上债券收益率上升时,意味着债券价格在下跌,而银行理财的净值会随着债券价格下跌而缩水;反之,当债券收益率下降时,债券价格上涨,银行理财收益也会随之提升。

所以买银行理财,绝不能只看宣传页的单一收益率数字,除了查看详情页的完整业绩数据,更重要的是要关注债券市场的整体走势,根据市场环境判断入场时机,而不是盲目追逐短期高收益。