发布5000余项前沿成果、超1700亿元意向成交与投融资、超45万人次参展……近日,第二十七届中国国际高新技术成果交易会在深圳举行。3天时间里,这座因改革而生、因创新而兴的城市,再次汇聚全球目光,展现中国科技创新的勃勃生机。

作为我国高新技术领域对外开放的重要窗口和成果转化的重要平台,延续二十七载的高交会,不仅是观察中国高新技术发展的风向标,更是中国以开放姿态融入全球创新网络、以创新驱动赋能高质量发展的生动实践。

高水平自立自强的“中国答卷”

高交会上,一只仿生机器鸟翩然起飞,自主穿梭于人群之中。“它全身搭载传感器、智能芯片,通过飞行算法能够精准地绕过各类障碍物。”现场工作人员说。

这轻盈舞动的翅膀,扇动的不只是空气,更是中国科技迈向高水平自立自强的澎湃气流。

中海油的亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置“海葵一号”与亚洲第一深水导管架“海基二号”等模型,展现我国深海能源开发能力;中广核的三代核电技术“华龙一号”和核级数字化仪控平台“和睦系统”等,均具备自主知识产权……

2025年11月15日,观众在第二十七届中国国际高新技术成果交易会现场参观“华龙一号”三代核电技术模型。新华社记者王丰摄

22大专业展区、5000多家知名企业和国际组织,如同星辰列阵,照亮科技天空。

“缺芯少魂”,曾是横亘在中国信息产业面前的巨大挑战。然而,走进高交会现场,故事已然改写。

华为昇腾384超节点展示超强算力;浙江强脑科技的非侵入式脑机接口让“意念驭物”成为现实;深圳亚泰光电以工业内窥镜、油液在线监测传感器等自主核心技术,成就了在设备状态监测领域的领军地位;华大九天全面呈现从芯片设计、制造到操作系统及应用场景的全产业链突破。

亚泰光电总经理郑翔说:“十年磨一剑,我们用了两个十年,最终磨亮‘中国芯’里最核心的那一束光。”

这束光,照亮的是自立自强的决心。从高端芯片、基础工业软件,到扫描电镜等科学仪器,一个个技术成果在艰辛努力中实现“从0到1”的突破。

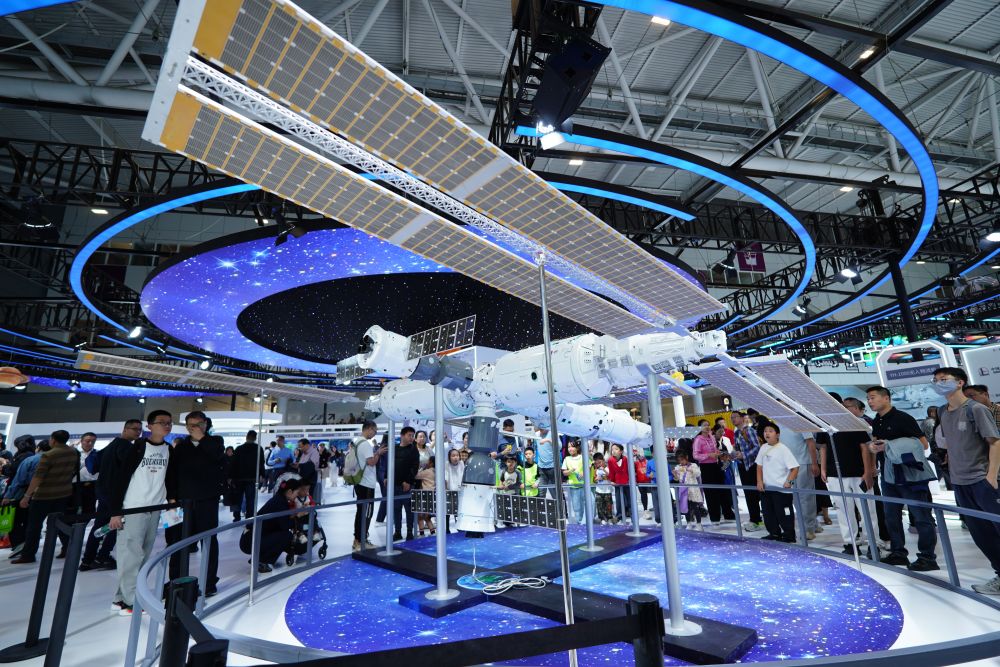

这是2025年11月14日拍摄的第二十七届中国国际高新技术成果交易会现场。新华社记者王丰摄

从屡创新高的数据中,不难读出高交会持续释放的魅力:1999年首届高交会,展览面积约2万平方米,参展企业2856家,移动存储、数码打印、电脑与网络技术、电视与显示技术等展品备受推崇。本届高交会,不仅展览面积扩大至40万平方米,90%以上实物展品为“高、精、尖”技术与产品,超20%是首发、首展展品,涵盖人工智能与机器人、半导体与集成电路、低空经济与商业航天等。

“从高交会的变化可以看到一条从个体创新到系统整合、从技术追随到领域突破、从商业模式创新到硬核科技引领的演进路径。一项项科技成果如同时代的一个个坐标点,连成高水平自立自强的‘中国答卷’。”深圳市委党校副校长谢志岿说。

汇聚全球智慧的“创新磁场”

高交会的魅力,不仅在于展示中国的创新成果,更在于其海纳百川的开放气质。二十七年来,高交会从最初的5个外国政府团组,发展到如今汇聚全球120多个国家和地区的知名企业及国际组织。

记者看到,这里的跨国科技巨头、海外知名研发机构等带来的不仅是前沿技术和产品,更是对中国市场和创新环境的认可与期待。

美国人力资源科技企业Remote今年第一次来到高交会。这家2019年创立的“独角兽”企业,为全球企业提供“名义雇主”服务,帮助企业在未成立境外主体的情况下,实现跨国人力资源的合规管理。

这是2025年11月14日在第二十七届中国国际高新技术成果交易会现场拍摄的美国人力资源科技企业Remote的展区。新华社记者杨深深摄

“我们致力于帮助中企走出去,也助力外企引进来。”Remote大中华区负责人杨莉莉介绍,该平台已在全球近100个国家和地区建立直营服务网络。

在德国制造企业汉萨福莱柯思液压技术(上海)有限公司的展位前,时不时有企业代表主动前来接洽,观察桌面上摆放的软管等流体连接配件。大客户经理莫嘉斌说,此次参展,除了与风电领域的传统大客户保持交流外,更希望在中国快速增长的数据中心液冷市场中寻找新机遇。

2025年11月14日,在第二十七届中国国际高新技术成果交易会现场,德国制造企业汉萨福莱柯思液压技术(上海)有限公司大客户经理莫嘉斌(右)在与外国客商洽谈。新华社记者杨深深摄

“凭借高密封性、长寿命的管路产品,我们在中国的工厂不仅保持‘德国品质’,更练就‘中国速度’,实现比欧洲本土更快的交货周期。”莫嘉斌说。

“我们来这里不仅是为了销售产品,也为了寻求更深层次的合作。”伊朗萨拉姆医疗集团研发主任、医学博士米拉雷扎·塔克亚尔说。

独行快,众行远。高交会汇聚全球智慧,推动交流合作。

合作平台持续升级。高交会设立“一带一路”专馆、外国团组展区,3万多家专业采购商、千余个采购团、200余场活动,让交流不止于展台,更深入到技术研发、产业应用。

要素流动更加顺畅。3000多家国内外投资机构云集于此,摩根士丹利、红杉资本等行业巨头携资而来,推动科创成果转化落地,不断降低创新成本,提高创新效率。

营商环境优化彰显。高交会通过精准匹配采购需求、推送税费优惠政策、配套多语种税务服务等便利措施,着力促进交易实效,让企业参展“唱主角、得实惠”。

“高交会是我们观察中国乃至全球技术动态的绝佳窗口,也是我们寻找中国合作伙伴的首选平台。中国开放的大门越开越大,这里充满了机遇。”马来西亚马来亚大学技术转移中心主任李清霞说。

驱动高质量发展的“强劲引擎”

首届高交会上,创立腾讯才一年的马化腾拿着改了66个版本、20多页的商业计划书跑遍各展馆,为腾讯拉回第一笔风险投资220万美元;科大讯飞携语音技术在高交会开启智能交互的新征程,获得数百万元的订单,被视为公司的“第一桶金”……

二十几年间,高交会走出腾讯、比亚迪、金蝶等一大批知名科技企业,被誉为“中国科技第一展”。

一座舞台,共同唱戏。

“我们想在这里寻找更多客户和应用场景。”“这里关注底层技术,我们来的是研发人员。”……一张张白色小桌,连接着投融资和买卖双方。

数据显示,今年高交会共促成供需对接和投融资项目签约1023项,意向成交与投融资金额突破1700亿元。

科技兴则产业兴,科技强则发展强。从早期的互联网、软件,到如今的人工智能、机器人、商业航天等,高交会持续引领技术变革潮流。

2025年11月14日,观众在第二十七届中国国际高新技术成果交易会现场了解可模仿复杂表情的仿生机器人。新华社记者王丰摄

在光明科学城展区,科研团队携新型柔性显示材料与下游手机厂商共同研发下一代折叠屏产品;比亚迪等龙头企业携全产业链技术,展示从能源获取、存储到应用的整体解决方案。

“核心技术突破,绝非创新的终点。如何让实验室的‘样品’转化为市场的‘爆品’,是另一张必须答好的考卷。”粒影生物创始人张影说。

这里的“转”,是视角之转,更是模式之转。企业成为创新的主体,市场成为研发的导航,产学研用紧密结合,拧成一股绳,共同下好一盘大棋。

这是2025年11月15日拍摄的第二十七届中国国际高新技术成果交易会现场。新华社记者王丰摄

在宝安展区,“白手起家”的影石创新、从民房加工厂起步的欣旺达等“隐形冠军”企业尤为引人瞩目,不少客商前来交流洽谈。据工作人员介绍,创办仅10年的影石创新,以全景影像技术为支点,凭借“在太空中捕捉地球之美、能让自拍杆隐形”的硬核科技实力,在2024年创造了超50亿元的营收,全球全景相机市场占有率高达67%。

“高交会在聚焦‘高技术’和‘促交易’的同时,构筑‘政、产、学、研、资、介’深度融合的创新生态,覆盖从技术研发、成果交易到产业落地的完整链条。”深圳市科技创新局局长张林说。

由此,创新不再是孤岛。一条条紧密协作、自主可控的现代产业链条,在高交会的舞台上清晰地勾勒出来。它们承前启后,将关键技术“点”上的突破,串联成产业发展“线”上的优势。

以高交会举办地宝安区为例,全区已打造产值千亿级战略性新兴产业集群5个、五百亿级战新集群9个、百亿级以上战新集群17个,2024年战新集群产值11750.7亿元。

起于技术突破,承以产业变革,转于深度融合,合于发展新局。“高交会这个‘强劲引擎’,正以其持续迸发的创新活力,驱动着中国经济巨轮破浪前行。”中国城市经济专家委员会副主任宋丁说。