地跨湖北、湖南、江西三省的长江中游城市群,正在迎来新的“坐标方位”。

不久前公布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(以下简称“十五五”规划建议),在“促进区域联动发展”部分,点名“推动长江中游城市群等加快发展”,培育发展若干区域性中心城市,更好发挥区域联结型地区支撑带动作用。

“这赋予了它新的历史方位,也是新的历史使命。”在第八届长江经济带发展战略论坛期间,湖南省政府参事、湖南大学经济与贸易学院教授李琳在接受《每日经济新闻》记者专访时指出,长江中游城市群要成为中部地区在“十五五”高质量崛起的重要支撑力量,在长江经济带高质量发展过程中挺起“龙腰”。

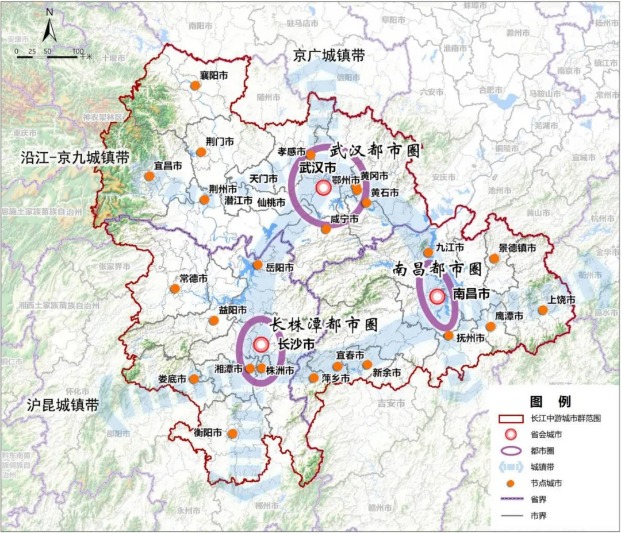

从全国区域经济版图看,向北有京津冀、向南有粤港澳、向东有长三角、向西有成渝,中部的长江中游城市群与之构成支撑全国的“钻石菱形”格局,承担着“空间枢纽”的作用,要进一步发挥多重战略叠加的效应。

在李琳看来,当前长江中游城市群在科技创新引领产业创新发展方面仍然存在“基础研究推力不足、协同攻关拉力不够、成果转化黏合力不牢、要素供给支撑力不强” 的 “四力不足” 矛盾。要走创新驱动的发展新路径,依托武岳长科创走廊等载体加强协同联动,破除行政壁垒,加快打造高质量发展的“第五极”。

湖南省政府参事、湖南大学经济与贸易学院教授李琳图片来源:受访者提供

空间枢纽:发挥多重战略叠加效应

“长江中游城市群在全国区域经济版图上有着特殊的区位优势,承东启西、连南接北,尤其进入‘十五五’以后,区域经济发展更大程度要去发挥这种不同区域的联动协同的叠加效应,这种特殊优势更加凸显。”李琳认为,长江中游城市群处于全国区域经济版图“钻石菱形”格局的几何中心,在五大城市群中处于“空间枢纽”战略方位。尤其是要打造全国统一大市场,本质上就要加快不同区域之间、不同城市群之间要素的快速流动与优化配置,打破行政壁垒,实现不同板块之间的联动协同,空间枢纽的传导作用尤为重要。

今年8月,《中共中央、国务院关于推动城市高质量发展的意见》出台,在支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区打造世界级城市群之外,还强调“推动成渝地区双城经济圈、长江中游城市群等成为高质量发展增长极”,再一次确立起五大城市群在现代化城市体系中的地位。“十五五”规划建议又进一步赋予长江中游城市群“联动发展”的重任,也为全国其他区域联结型地区发展探路。

在李琳看来,长江中游城市群要打造“第五极”,首先还是要加强城市群内部的联动协同,加快把城市群本身做大做强。“内部有三大子城市群,包括武汉城市圈、环长株潭城市群和环鄱阳湖城市群,其联动发展一直在推进过程中,也取得了比较显著的成效。”

长江中游城市群在“十四五”时期综合实力显著提升,经济总量先后跨越10万亿元、11万亿元、12万亿元台阶,占全国经济总量比重跃升至9.2%。不过相较于京津冀、长三角和大湾区等先进地区,长江中游城市群还需要扛起“第五极”的使命,打造真正的高质量发展的增长极。

与此同时,长江中游城市群也要借助特殊的区位优势,更好地融入国家重大区域经济发展战略,来发挥作为“空间枢纽”的战略叠加效应。

图片来源:《长江中游城市群发展“十四五”实施方案》

协同联动:建设跨区域创新载体

长江中游城市群要打造国家高质量发展的增长极,应该走一条什么样的路径?李琳认为,应该以科技创新引领产业创新,走创新驱动的发展新路径。根据李琳团队研究,进入“十一五”以来,长江中游城市群科产融合指数持续提升,年均增速1.72%,科产融合水平“相较于长三角有一定差距,但相较于成渝有比较优势”。

从三大子城市群来看,武汉城市圈、环长株潭城市群科产融合水平均高于长江中游城市群和全国平均水平,但是环鄱阳湖城市群低于长江中游城市群和全国均值,一定程度上存在“拖后腿”的现象。

在李琳看来,当前长江中游城市群仍然存在“基础研究推力不足、协同攻关拉力不够、成果转化黏合力不牢、要素供给支撑力不强” 的 “四力不足” 矛盾。比如,基础研究投入力度不如长三角和成渝,国家重点实验室等重大科技创新平台的支撑也不够;创新性企业数量不足,尚未形成完善的产学研协同攻关机制等。

在“十五五”期间,长江中游城市群可以协同建设基础研究“集中区”,依托三个国家自主创新示范区、高水平研究型大学和国家级科研机构等,在量子科技、人工智能、生命工程、空天技术等前沿领域,加快形成一批基础研究原创性成果。

“还要构建以领军型科技企业为牵引的跨区域创新联合体,聚焦中游地区跨域优势产业链的关键共性技术来协同攻关。长江中游城市群还要”抱团“申报创建国家级科技成果转移转化示范区,加强重大科技成果在城市群内部的就地就近转化。”李琳说。

在协同创新过程中,跨区域载体的建设至关重要。就像长三角城市群的G60科创走廊就是跨区域协同创新的示范,李琳也呼吁,长江中游城市群打造武汉-岳阳-长沙科创走廊,培育科技创新和产业创新融合发展的示范带。

不久前,在央地共建武汉区域科技创新中心工作推进会上,科技部部长阴和俊提到,要强化协同联动,打造长江中游城市群创新共同体。展望“十五五”,湖北已经提出联动鄂湘赣“邻里圈”,共建长江中游城市群科技创新联动发展共同体。

李琳认为,长江中游三省正加快推进协同创新,创新共同体以及跨区域科创走廊有望进入湖南等省份“十五五”规划考量,将进一步提升长江中游城市群科产融合水平。

破解壁垒:打造更多“二传手”

“武汉是长江中游城市群目前唯一拥有国家重大科技装置的国家级科技创新中心,建设科创走廊也是其重大科技装置发挥溢出效应的一种方式。”李琳认为,这将是以科技-产业-制度三轮驱动,不断由低级向高级、单一合作向多维度合作推动的螺旋式上升的过程,空间上也将从小范围开始不断地动态扩大。

在她看来,下一步长江中游三省要联合争取将长江中游城市群一体化发展正式上升为国家战略,由国家层面来统筹三大子城市群之间企业、产业、科技创新等层面的跨区域要素流动,产业链的协同和产业集群的培育。“这三个省域层面已经出台不少协同联动的政策,但是具体实施和落地推进力度还不够大,包括跨区域产业链的分工协同等,这些都是下一步要去破解的壁垒。”她说。

这尤其体现在省际之间需要更多的科创走廊、产业走廊,以中心城市-副中心城市的网络加快要素流动。“十五五”规划建议在提到“推动长江中游城市群等加快发展”时,也强调要“培育发展若干区域性中心城市”,更好发挥区域联结型地区支撑带动作用。

“武汉、长沙和南昌是更高层次城市群和都市圈层面的核心增长极,而在三大子城市群中缺少‘二传手’。这其实也就是怎么培育省域副中心城市的问题。”

李琳指出,在科产融合水平的测度和分析中,湖北的襄阳、宜昌两座省域副中心城市就展现出很好的发展动能,能够承接武汉的创新,然后通过自己的副中心效应进行放大,再去带动周边城市,发挥了“二传手”的功能。

同时,湖南也在培育岳阳和衡阳两个副中心城市,成效也逐步显现。从一定程度而言,这些省域副中心城市在传导中心城市辐射效应过程中加速崛起,弥合要素流动的“薄弱地带”,也成为跨区域合作、联动发展的重要支点。