8月4日,吉利控股集团(以下简称“吉利”)传出整合消息,称其旗下极氪智驾团队、吉利研究院及旷视科技(以下简称“旷视”)旗下智驾品牌 “迈驰智行” ,将悉数合并进入重庆千里智驾科技有限公司(以下简称“千里智驾”);整合涉及三大团队近 3000 人。

对此,吉利内部人士回应称,智驾团队调整会议已召开,目前尚未有统一对外披露口径,集团正拉通信息,预计近日公布详细变动情况。

《财中社》注意到,吉利是次大规模整合,是其台州宣言“一个吉利”的延续,但事关吉利、旷视及千里科技(601777)三家公司,仅团队磨合与技术路线统一,即难题重重。而在吉利智驾整合的背后,吉利创始人李书福的野心很可能不止于对标华为引望,更潜藏着对标特斯拉(TSLA)及其CEO马斯克产业链布局的深层意图。

协同之难:“六合一”的整合挑战

吉利智驾此次整合,明面上至少涉及六大团队。其中,吉利自研团队有五:吉利研究院智驾中心、极氪自研智驾团队、路特斯智驾团队、亿咖通、福瑞泰克;此外还有旷视旗下迈驰智行。这些团队来自不同体系,长期以来存在的 “技术碎片化” 问题让整合之路布满荆棘。

六大团队来自不同体系,技术路线、工作方式迥异。其中,极氪自研浩瀚智驾、领克依赖亿咖通、银河采用迈驰技术、smart 内部自研,导致硬件芯片、算力平台、数据体系差异巨大。 这也从技术底层就为整合设置了障碍。

此外,多个团队此前的并行发展,研发进度不尽相同:有的侧重于传感器技术研发,有的则专注于算法优化。研发逻辑也不统一:有的追求技术极致创新,有的更注重成本控制下的技术实现。

数据体系更是各自独立,数据格式、标准不统一,难以实现数据的高效流通与共享,像极氪的智驾数据侧重高性能车型场景,亿咖通服务的领克品牌数据偏向家用场景,数据无法互通共享,难以形成规模化训练优势,严重制约算法迭代效率。

这种分散格局要在短时间内协调各方利益、统一技术方向,难度极大。

当然,正如“一个吉利”所指出的,多个团队同时立项研发,耗费了大量的人力、物力和财力资源。从研发投入数据来看,2024 年吉利汽车研发投入达104.19亿元,全年营收占比4%,但因各团队分散作业、资源冗余,研发效率并未得到最大化。

软硬结合:工程落地+算法突破

此次“六合一”的整合主体——千里智驾成立于6月27日。企查查App显示, 公司法定代表人王军,注册资本2亿元,迈驰智行、重庆江河启兴企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“江河启兴”)、浙江吉润汽车有限公司(以下简称“浙江吉润”)分别持股30%,重庆智江众旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“智江众旺”)、宁波路特斯机器人有限公司(以下简称“路特斯”)分别持股5%。

其中,迈驰智行和智江众旺为旷视旗下公司,浙江吉润和路特斯为吉利旗下公司,而江河启兴则是重庆当地产业引导基金。这也显示出千里智驾未来的业务领域,绝不仅是智驾,也包含重庆深具产业基础的机器人。

作为清华“姚班”出身的AI领域领军者,旷视创始人印奇之前入主千里科技;而具体到入股千里智驾的迈驰智行和智江众旺,背后则是旷视联合创始人杨沐。当然,无论印奇还是杨沐,旷视系最大价值均在于算法层面的突破能力。

旷视深耕计算机视觉与 AI 算法多年,其未来主导千里智驾 “端到端大模型”开发亦属“明牌”。而智驾系统的本质是 “数据 + 算法” 结合,旷视系在通用 AI 领域积累的算法优化、数据训练经验,能为千里智驾搭建感知精度提升、场景泛化能力强化的技术底座;旷视作为 “ AI 四小龙” 沉淀的技术资源,也将为智驾算法的快速迭代提供支撑。

但印奇团队操盘硬件方面,经验相对欠奉。李书福则早已洞察这一问题,于是在千里智驾构建印奇与王军的 “双核心” 组合,两人的核心能力分别覆盖智驾研发的全链条需求,形成 “技术+工程” 的互补格局,成为李书福推动千里智驾 “软硬结合” 的关键。

王军的核心优势体现在工程落地。作为华为车BU前总裁,其深谙智驾全链条技术整合逻辑,尤其擅长将技术愿景转化为量产产品。在华为期间,他参与把控智驾方案从研发到大规模上车的全流程,对车规级验证、硬件适配、成本控制等量产关键环节有着精准把握,能有效缩短 “技术发布到用户体验” 的落地周期。

这也正是吉利此前缺失的核心能力。此前极氪因智驾系统升级问题引发老车主不满,银河品牌多款车型直接缺失智驾选项,背后都暴露了技术落地效率不足的问题。

值得注意的是,陈奇等华为系核心成员的加入进一步强化了这种协同效应。作为华为智驾研发核心成员,陈奇在算法工程化、场景数据积累等领域的经验,恰好填补了旷视团队在车载场景实操上的“缺口”,让 “算法创新” 与 “工程落地” 形成闭环。

某种程度上,李书福引入王军与印奇的组合,正是希望通过这样的 “软硬搭配”,破解吉利智驾 “技术难落地、落地难体验” 的困局。

对标特斯拉:多维度追赶马斯克

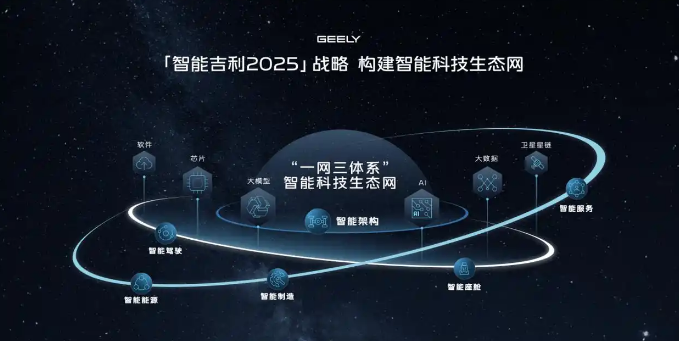

早在2021年,吉利便提出了“智能吉利2025”战略,然而从当前市场表现来看,其在智能驾驶领域的发展已显滞后。吉利旗下银河品牌的五款主力在售车型,均未提供智能驾驶相关选项,“智驾能力缺位” 已成为消费者对该品牌的直观印象。

当前智驾赛道已进入“竞速阶段”。小鹏(09868)、智己等新势力已普及高阶智驾,华为生态车企(长安、奇瑞等)凭借成熟方案快速占领市场,长城汽车(601633)投资孵化毫末智能虽不成功,亦通过直播秀技术强化用户认知。“老对手”比亚迪(002594)通过“天神之眼”将“智驾平权”下探至7万元车型。

短期内,吉利亟需集中资源推出极氪新车型或银河高阶版本,实现 L2+级智驾功能落地,将旗下品牌智驾核心体验对标行业第一梯队,以场景化体验扭转 “智驾滞后” 的市场印象。

长期来看,吉利更需构建自主可控的智驾技术护城河,通过底层算法、硬件架构等核心环节自研,实现L3及以上高阶智驾规模化量产。最终让 “千里智驾” 形成技术壁垒,在感知精度、安全决策等维度具备与华为ADS、小鹏XNGP 抗衡的实力,支撑品牌溢价突破。

不仅如此,面对上述挑战,吉利此次的战略调整还展现出全面对标特斯拉和马斯克的布局思路。

在整体发展层面,吉利及其旗下所有品牌均以特斯拉为标杆,着力提升产品核心竞争力;在技术研发领域,迈驰智行聚焦软件算法,依托在通用 AI 领域积累的算法优化与数据训练经验,发力大模型研发,对标马斯克旗下 xAI,为吉利 “千里智驾” 系统提供感知精度提升与场景泛化能力强化的技术支撑;在前沿领域,吉利还在卫星技术领域布局,对标马斯克的星链计划;而在出行服务板块,吉利旗下的曹操出行(02643)亦可对标特斯拉的Cybercab业务,未来在Robotaxi智能出行服务领域“分羹汤”;路特斯则对标特斯拉的擎天柱(Optimus)机器人。

“透过现象看本质,特斯拉表面是车企,实则是构建线上技术的平台,其目标并非单纯造车,而是通过汽车实践技术研发实验室。”李书福指出。现在,千里智驾的整合,正式拉开李书福对标特斯拉的大幕。