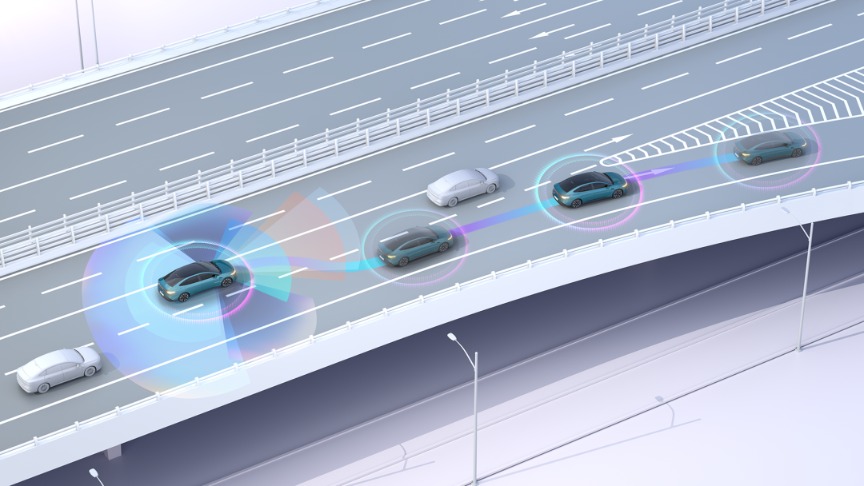

头部智驾企业出海大多将欧洲作为全球化的第一站。欧洲是全球智能驾驶产业的重要“试验场”。欧洲消费者对高速辅助驾驶、基于安全的AEB和车道保持等功能有需求。

Momenta全新智能驾驶解决方案完成欧洲首秀、地平线与大陆集团签署战略合作协议……近年来,中国智能驾驶企业纷纷走向海外,尤其在今年慕尼黑车展上,地平线、轻舟智航、卓驭科技等纷纷宣布在德国成立欧洲总部并组建本地团队——勾勒出中国智能驾驶行业从概念到落地、从技术积累进入规模化出海的新阶段。

这场基于产业协同的出海浪潮,有望改写全球智能驾驶产业的竞争格局,更引发行业深思:欧洲能否率先成为中国智驾企业的新增长极?

智驾企业:在国际舞台从幕后走到台前

2023年前,中国智能驾驶供应链企业出征海外的足迹多隐匿于产业链后端,且鲜以“独立品牌”身份站上国际顶级舞台。在9月初开幕、超过百家中国企业集体亮相的2025年慕尼黑车展上,来自中国的智能驾驶产业链公司成为核心力量。近十家中国智能驾驶相关企业从幕后走到台前,设置独立展台、发布欧洲战略或签署跨国合作协议,展现出与以往截然不同的“进攻姿态”。

除了顶级展会的集中亮相,中国智驾企业的海外“存在感”还体现在本地化布局的加速。近一年来,地平线发布面向海外市场的一体化智能驾驶平台,并已进入欧洲多家车企选型流程;轻舟智航与高通达成合作并建立德国总部;元戎启行在德国慕尼黑设立欧洲研发中心,重点攻关针对欧洲复杂路况的自动驾驶算法;卓驭科技在荷兰鹿特丹建立车规级传感器测试基地,为欧洲车企提供定制化感知解决方案;Momenta与意大利自动驾驶软件公司Italdesign达成合作,共同开发适配欧洲法规的智能驾驶系统,同时与Uber牵手,计划2026年在慕尼黑启动L4级自动驾驶Robotaxi的商业化运营。

这种“技术输出+本地化研发”的模式,标志着中国智驾企业的出海以“生态共建”为目的。

底气:角色升级为“技术输出者”

业内人士指出,中国智能驾驶企业的角色正悄然发生转变——从曾经的“参与者”升级为“技术输出者”。

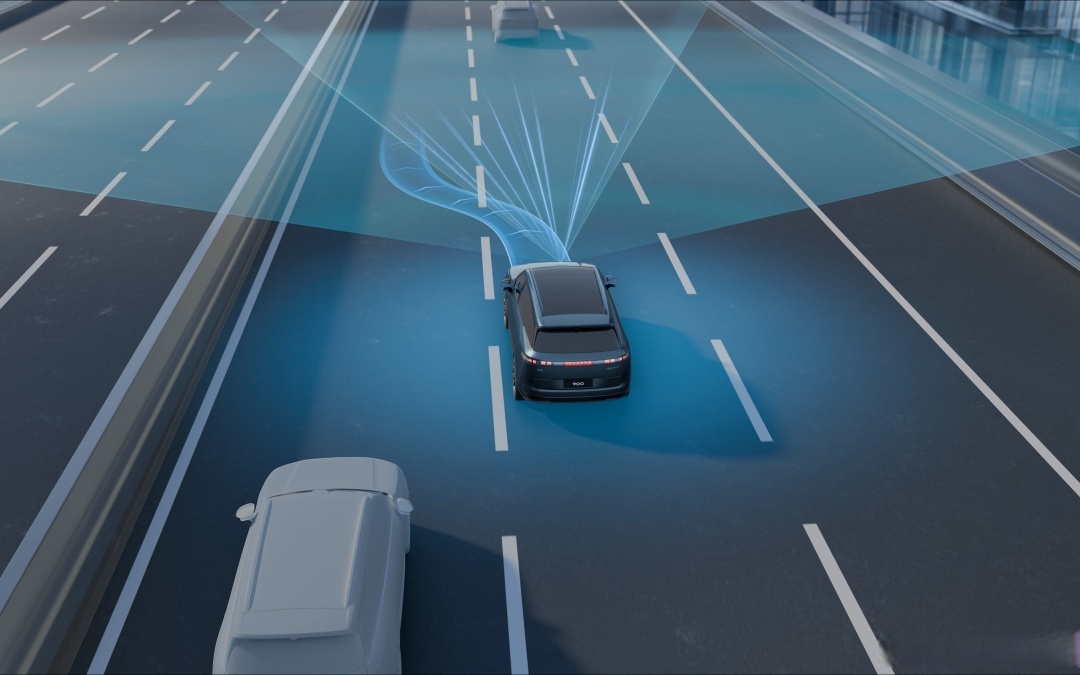

这种转型背后,是技术实力的厚积薄发。以地平线为例,其与大陆集团宣布将基于征程6芯片联合开发面向欧洲车企的智能驾驶域控制器,首款产品预计2026年搭载于某德国豪华品牌的纯电车型。Momenta与ADAS领域企业法雷奥达成战略合作,双方将在中国及全球市场建立长期合作关系,共同开发中高阶辅助驾驶系统及自动驾驶解决方案。

而且,多家中国智驾厂商表示,提供“涵盖L2级辅助驾驶至L3/L4级自动驾驶功能”的产品,L2级辅助驾驶产品及解决方案面向主机厂,而L3/L4级自动驾驶产品及解决方案则需与当地交通生态进行密切协同。

针对国际市场的众多燃油车,卓驭科技与一汽—大众基于速腾L、探岳L等燃油车型合作推出的智能辅助驾驶系统,也为德国大众总部做出成功示范,其技术还通过大众体系认证,这表明中国智能驾驶系统在国际市场流程与质量体系中日趋成熟。

分析:欧洲何以成为智驾出海“第一站”

从企业战略来看,头部智驾企业已将出海提升至“核心战略”层面,大多将欧洲作为全球化的第一站。Momenta CEO曹旭东表示,Momenta已与高通等芯片平台厂商达成深度合作,相关智驾方案的技术成熟度和成本均可控。

“我们来欧洲,不是以一个外来者的身份参与展会,而是表明地平线与大家一起共赢的态度,助力中国科技参与全球的合作生态、产业生态,做这里面的有机分子。”地平线创始人余凯表示,在地平线的全球化版图中,欧洲市场占据着特殊地位。据介绍,地平线计划持续扩大欧洲团队规模,并建立从芯片到软件的完整本地化服务体系。

中国汽车产业的出海早已不是新鲜事,但智能驾驶企业的出海路径,与传统整车出口存在本质差异。过去,中国整车出口多依赖性价比优势,而智能驾驶企业的出海则通过“技术赋能+生态合作”的差异化路线,将“本地化”作为标配,这种模式或让欧洲成为突破国际市场的关键切口。

从市场需求来看,欧洲是全球智能驾驶产业的重要“试验场”。一方面,欧洲法规体系对自动驾驶的支持力度领先全球——2022年欧盟正式通过《自动驾驶法案》;2024年起,德国、法国等国已允许L3级车型在高速公路合法行驶。另一方面,大众、宝马、奔驰等巨头虽在电动化领域加速布局,但在智能驾驶算法、芯片集成等核心技术上仍存在短板。“尤其在软件研发上,我们确实走得慢一些。”一名德国车企相关负责人告诉记者,与中国企业合作,可帮助公司加快智能辅助驾驶相关配套技术落地。

从具体案例来看,中国智驾企业在欧洲的突破已初见成效。地平线与大众集团合作,为大众MEB平台的下一代车型提供智驾方案;元戎启行与Volvo Trucks的合作计划2025年在欧洲高速公路开展货运测试;Momenta与雷诺的合作则覆盖乘用车全场景,其MSD方案将搭载在雷诺的电动车型上,率先在法国、西班牙等国落地城市NOA功能。这些合作不仅带来了可观的订单收入,更帮助中国智驾企业建立了在欧洲市场的品牌认知。

后发优势:“因地制宜” 本地化研发生产是“标配”

余凯还指出:“欧洲消费者对自动驾驶需求没那么强,但他们对高速辅助驾驶、基于安全的AEB和车道保持等功能有需求。”

欧洲作为汽车工业的发源地,是中国智能驾驶企业全球化布局的关键市场。中国的智驾企业也学会了“因地制宜”,结合本地化特点发展。“上个月,我们刚刚推出了搭载自研系统的全新车型——这是业内首款在不使用高精地图情况下实现高阶智能驾驶的燃油车。”余凯透露的这一进展,展示了地平线技术方案的独特优势。

与多数企业从电动车切入的策略不同,卓驭科技也与地平线一样,选择了一条更契合欧洲市场的路径:从燃油车智驾突破。“油车智驾最难的是散热和非线性控制,恰恰是我们的技术优势。”卓驭科技副总裁于贝贝表示。

据悉,卓驭科技与大众于2018年启动燃油车智驾系统合作,2025年双方联合开发的IQ.PILOT增强辅助驾驶系统已在全新揽境等车型上实现高速NOA功能,成为业内少数在传统燃油平台落地高阶智驾的案例。

不过,欧洲市场的挑战也不容忽视,特别是数据隐私法规的限制。中国企业需要投入大量资源进行本地化数据处理。为此,卓驭科技在荷兰建立了数据中心;轻舟智航在德国设立欧洲总部,全面负责产品研发、安全认证、测试与本地化运营。

记者观察

从“技术追随者”到“方案输出者”

随着中国汽车智驾供应链国际化进程的提速,智驾供应链也成为继动力电池之后,由新能源汽车孵化出的第二个成熟供应链板块。

多家智驾企业从中国到欧洲再到全球的发展布局,显示出中国智驾方案不仅可成为国内车企夯实智能化的“严选”产品,也有望成为全球新出行生态的技术底座。中国汽车产业也在国际舞台上完成从“技术追随者”到“方案输出者”的跃迁。

近年来,国内智能驾驶市场进入“红海竞争”阶段,L2+级功能的渗透率从2020年的5%提升至2025年的50%,15万元以上车型几乎成为标配。与此同时,部分企业的L2+解决方案价格较2022年下降40%。在此背景下,提早布局国际市场成为新的利润增长点。美国银行报告称,到2040年,自动驾驶(包含智能辅助驾驶)汽车市场总规模可能增长至1.2万亿美元。