经过一年多的工厂“实训”,优必选(09880.HK)的人形机器人将成批量地“转正上岗”。优必选副总裁、研究院院长焦继超透露,优必选预计今年交付500台工业版人形机器人,面向汽车、3C半导体等行业客户,其中以汽车客户为主。相比之下,2024年仅出货10台人形机器人。

2025世界机器人大会(WRC)期间,焦继超接受南都等媒体采访时表示,如果能顺利完成现阶段的小批量“pre-order”(预购)交付,后续有望获得更大批量的订单。

公开信息显示,今年4月,优必选正式与采购方签订了大型双足人形机器人采购合同;随后又于7月中标金额高达9051.15万元的人形机器人采购项目,这笔订单的采购方为汽车出口平台企业——觅亿(上海)汽车科技有限公司(下称“觅亿汽车”)。

焦继超表示,面向工业场景推进人形机器人落地,若缺乏大量投入、长期积累、对客户现场作业场景的深入理解,以及客户的有力支持,将很难做得成。

“选应用场景不能像撒胡椒面”

经过两年多的投资热潮后,焦继超看到,资本对具身智能已渐趋冷静——如果没有商业化,创业公司尤其是第二梯队以下的玩家将难以生存。

但焦继超提醒,选择应用场景必须聚焦,不可能像撒胡椒面一样什么都做。聚焦之后,才能明确研发方向,否则产品设计就是无源之水,难以针对特定场景匹配机器人的性能指标。例如,工业搬运场景与商用场景,对人形机器人的负载能力有显著差异。

人形机器人创业团队的规模普遍只有几十人或百余人。焦继超认为,受限于人手和精力,初创公司不可能“既要又要”,对商业、工业、教育等场景“一把抓”。有些客户曾向他反映,一些创业公司对自身定位不清晰,“一谈到这个场景它说能做,换成另一场景也说能做,客户听了以后觉得不靠谱”。

优必选把工业场景作为主攻方向。在焦继超看来,工业场景门槛虽然高,但未来的市场空间十分可观,优必选希望一步步构建起自身在该场景下的核心竞争力。尽管公司也布局了面向科研教育和商用市场的人形机器人业务,但焦继超表示,内部仍会明确主次。原因在于,教育场景等的门槛相对较低,且市场“天花板”受限,从工业场景延伸至教育等市场,可谓“降维打击”。

焦继超还认为,高门槛场景也意味着公司可掌握定价话语权,而在低门槛场景中,人形机器人的价格只能不断下探,因为这些场景的落地,几乎不需要太多的软件智能化能力。

“实训”一年多,技能收敛

自2024年以来,优必选与东风柳汽、吉利汽车、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽、比亚迪、北汽新能源、富士康、顺丰等知名企业合作,推动旗下工业版人形机器人Walker S系列进入工厂“实训”,即POC验证(概念验证)。

焦继超表示,行业客户对自身场景的理解是最深的,通过合作,能让机器人更好地适配场景所需。记者此前了解到,觅亿汽车最终选择优必选,主要考虑到其人形机器人在汽车行业应用案例相对较多,产品更适用于汽车行业。

焦继超介绍,无论是车企、3C半导体还是传统制造业,当下都面临合适劳动力短缺或人力成本上涨的共性问题。所以,这些行业客户对人形机器人进厂“打工”普遍持拥抱态度。

经过一年多的“实训”,优必选将当下重点攻克的工种技能收敛为搬运、分拣和质检。焦继超说,这些工位员工流失率较高、员工管理较难,工作重复且环境相对艰苦,年轻人不愿从事,出现了“招工难”,因此客户迫切希望机器人替代人工。

东风柳汽战略和商品规划部部长王文勇此前向南都N视频记者表示,东风柳汽意欲借助引入人形机器人,应对汽车产线的两大不确定性:产能波动和人员流动。产能下降时,企业通常控制用工规模,部分员工因此离岗;一旦产能回升,厂商又急需补充人力,提高生产节拍。然而,重新招聘到可快速上岗和适应生产线劳动的人员比较困难,而培训新手又往往周期较长,可能使得车企错过市场需求的窗口期。

搬运、分拣和质检属于非实时性、非流水线的作业,没有严格的工作节拍要求。焦继超据此认为,对于这些工位,现阶段暂时不必过多关注人形机器人的效率问题,机器人可通过更长的工作时间追上人工的工作量。

和工作效率相比,机器人长时间作业的成功率更为关键。搬运这类工作看似简单,但焦继超发现,在真实场景中,若要求机器人自主作业而非人工遥控,其在环境感知、定位导航、目标分割与定位,以及运动控制和抓取等方面,仍面临较大挑战。即使花费大量时间针对特定工位进行调试,但一旦换到不同工厂,甚至同一工厂内的不同作业环境,机器人也未必能保持稳定运行。

焦继超说,今年以来,优必选花了比去年多一倍的资源——包括研发人员投入、算力投入和数据标注清洗等投入,来解决机器人在工厂落地面临的这些实际问题。场景落地的不可预知性很大,“优必选也是一步步踩了很多坑”。

“人形机器人是生产力工具”

焦继超将人形机器人视作“新的生产力工具”——要能真正干活,提升客户的生产效率,降低生产成本。

WRC2025上,优必选打出“永不停机的新质生产力”的口号。其对应的是新款工业版人形机器人Walker S2的自主换电功能。优必选方面介绍,人形机器人通过双臂协同,利用本体定位精度和柔顺控制算法,以实现电池与仓体的精确对准。

焦继超表示,实践中,客户最关心两个问题:机器人能不能干活?机器人续航能力如何?上一代Walker S1机器人的最长续航时间接近4小时,高负载情况下约3小时,但充电需耗费1小时,效率较低。为解决续航焦虑,优必选组建了专门的团队,在九个月时间内研发出自主换电技术。Walker S2还采用双电池设计,将续航达延长至8小时。

出于安全考虑,Walker S2使用磷酸铁锂电池。相比三元锂电池,磷酸铁锂电池不容易爆炸或起火。尽管三元锂电池重量更轻,有助于减轻机器人重量,但焦继超强调,不能为了减重而牺牲安全与可靠性。

减重本身也是提升机器人续航的路径。和Walker S1相比,Walker S2的身型更高,但体重下降了6公斤。这得益于3D打印铝合金骨架及碳纤维等轻量化材料的使用。但焦继超介绍,优必选暂未用到备受二级市场关注的PEEK材料(聚醚醚酮),原因是其价格贵、性价比低。不过,焦继超认可PEEK材料的市场潜力,未来迭代机器人时,优必选可能在关键结构部件使用这些新材料。PEEK材料与金属材料相比,强度大且重量较轻。

为了能触地搬运,Walker S2还增加了腰部自由度,可实现弯腰下蹲,覆盖更广的作业空间。焦继超坦言,此前研发Walker S1时,对工业场景的理解不够深刻,机器人只能覆盖工厂工位的局部区域,很难给客户产生真正的应用价值。

在产品形态上,优必选近期发布轮式人形机器人Cruzr S2。“双足与轮式不是互斥关系。”焦继超解释称,推出轮式款式,是让客户根据实际需求去选择最匹配作业要求的机器人形态。但有些工厂工位的作业空间狭窄,更适合双足机器人。

“上岗”与“出海”

与竞品相比,焦继超认为优必选的比较优势在于,敢让人形机器人真正“上岗”,且能快速响应客户需求,给出解决方案。

自8月起,优必选已开始量产Walker S2。焦继超透露,真正落地交付时,优必选会先在客户真实产线上划出一块区域进行约半年的试运行,如无重大问题,再接入正式产线作业。

“这是一种比较稳妥的方式。”焦继超说,为确保稳定性,优必选还会在机器人“上岗”初期,安排人员在旁担任“安全员”。当机器人自主作业时,“安全员”能在出现异常时快速介入并解决问题。“毕竟无法百分百保证机器人现场‘干活’始终不发生故障”。

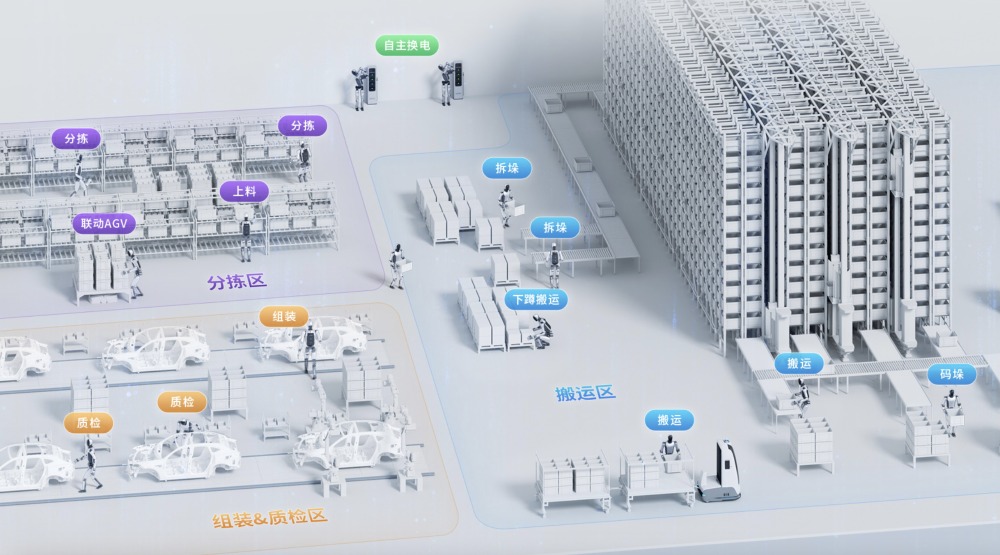

人形机器人在工厂作业的演示效果图。图:优必选

随着订单增长,产能能否跟上亦是对人形机器人公司的一大挑战。焦继超说,目前优必选的产能足以满足现有的交付需求。即使后续扩产,对公司而言也不构成瓶颈。

人形机器人“出海”也被优必选纳入规划。焦继超介绍,海外市场大,且对价格的敏感度较低,优必选将在新加坡、欧洲和日本等地布局“出海”,海外客户会帮助办理必要的认证手续。

在WRC一场关于具身智能全球化的论坛上,云启资本合伙人陈昱提醒,在评估进入哪个海外市场时,应该聚焦“出海”目的地,而不能太分散。这是因为,“出海”意味着需要投入大量人力资源——无论是研发、销售,还是后续的退货、维保、物流等环节都要投入精力。

陈昱进一步提到,选定市场之后,另一个关键问题是必须打造适合当地市场的产品。硬件产品“出海”后常出现“水土不服”,遇到各种本地化问题,这必须在大规模铺货前及早发现并妥善解决。