蓝鲸新闻9月24日讯(记者武静静)2025年云栖大会传递了下一个十年阿里云发展的明确信号。9月24日,云栖大会现场,阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭提出,阿里云未来的终极目标是发展出能够自我迭代、全面超越人类的超级人工智能(ASI)。“AGI只是起点。”吴泳铭的表态,标志着阿里在AI战略上迈向更激进的愿景。

2025年不仅是云栖大会举办的第十个年头,也是吴泳铭为阿里云设定未来十年目标的新起点。在他看来,大模型是AI时代的下一代操作系统,而超级AI云将成为下一代计算机。实现这一目标需要超大规模的基础设施和全栈技术积累,他预测未来全球可能只会形成5至6个超级云计算平台。

为了支撑这一目标,吴泳铭重申了阿里的投入决心。称阿里正在积极推进三年3800亿的AI基础设施建设计划,并将会持续追加更大的投入。“为了迎接ASI时代的到来,对比2022年这个GenAI的元年,2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。”

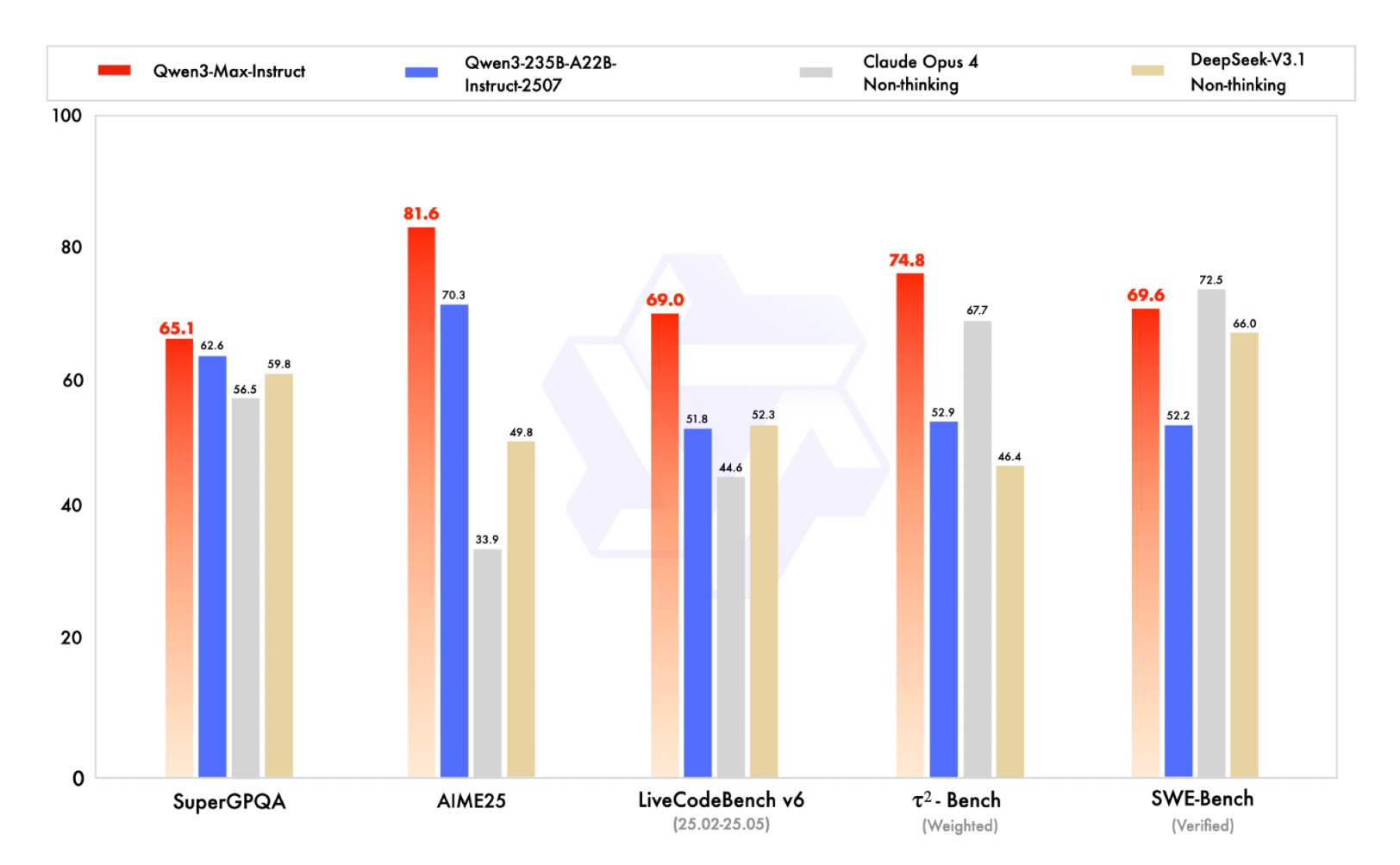

在产品发布层面,阿里云CTO周靖人宣布了最新的模型进展,一口气推出7款大模型,覆盖语言、视觉、语音、代码等多个方向。其中,基础模型 Qwen3-Max 是通义千问迄今规模最大的模型,预训练数据量高达36万亿tokens,总参数规模超过万亿。在聚焦Agent工具调用能力的Tau2-Bench测试中,该模型取得74.8分,超过Claude Opus4和DeepSeek-V3.1。

除Qwen3-Max外,阿里还发布了原生全模态大模型 Qwen3-Omni、视频理解模型 Qwen3-VL、图片编辑模型 Qwen-Image、智能编程模型 Qwen3-Code、视频生成模型 Wan2.5-Preview,以及语音模型通义百聆。

阿里为何加快模型发布节奏,并提出更激进的目标?

在随后的媒体交流中,周靖人回应称,大模型的迭代不仅依赖算法突破,更需要系统工程支撑。过去一年阿里频繁发布新模型,并非个例,而是全球AI行业的普遍现象。“今天的竞争,不仅是比拼几个模型的能力,更重要的是能否快速迭代、不断创新,把模型真正做出来。”周靖人说。他同时指出,从单模态到多模态的演进已不可逆转,语言、视觉、听觉等能力正在加速融合,推动整体智能水平提升。“人类智能本身就是多模态的,不可能完全割裂。未来模型的发展方向,就是将不同模态的知识体系相互促进、相互增强。”

竞争不仅存在于模型层面,也延伸到云计算市场。不论是摆在台面上的机场广告大战,还是水下的价格战竞争,近两年云厂商的竞争愈发激烈。

在谈到竞争格局和对手的差异时,阿里云副总裁张启称,阿里云目前在中国AI云市场排名第一。公开数据表明,阿里云在底层基础设施和上层Token调用的整体份额,接近国内第二至第四名的总和。

不过,他强调,由于通义千问采取了开源模式,其实际渗透率被低估。沙利文的调研显示,中国500强企业中已有六至七成采用生成式AI,其中阿里云的渗透率约为53%。“很多客户直接在阿里云或自有基础设施上部署通义千问、通义万相,这部分并未计入API调用数据。因此通义千问在企业级和开发者中的真实渗透率,远高于公开统计。”张启解释道。

在总结阿里云的核心优势时,周靖人强调,大模型与云计算的“全栈自研”是阿里独特的竞争力,这使其在全球范围内属于少数具备系统级能力的公司之一。他将阿里云战略概括为“三位一体”:模型、智能体和AI基础设施,三者相辅相成、紧密结合。“模型的竞争,其实也是系统的竞争;云的竞争,本质上也是模型的竞争。”周靖人表示。